Palantir是全球领先的大数据与AI平台软件提供商,定位为服务于国家级安全机构与全球大型企业的“决策操作系统”供应商。

公司依托“政府+商业”双轮驱动模式 。

在政府端,Palantir深度绑定美国国防与情报体系,构筑了稳固的基本盘。

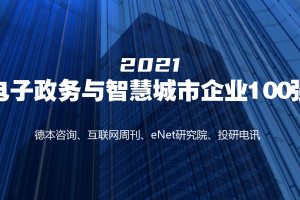

图:Palantir政府客户列表,UBS,AlphaEngine

在商业端,公司凭借Foundry及AIP平台,为能源、金融、制造等关键行业的头部企业提供数字化转型与AI落地解决方案,成为其技术伙伴,展现出更高的增长弹性。

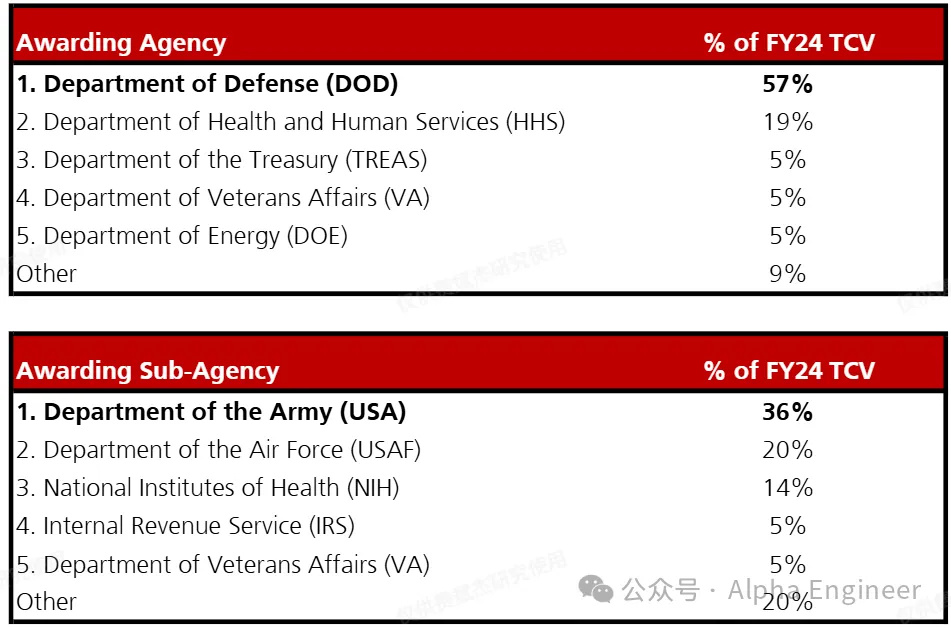

图:Palantir商业客户数量,UBS,AlphaEngine

Palantir由多位背景深厚的硅谷精英共同创立,融合了顶尖的技术专长、敏锐的商业洞察与强大的资本运作能力 。

Peter Thiel是作为“PayPal黑帮”的灵魂人物,他联合创立了PayPal,并且是Facebook(现Meta)的传奇早期投资人,其投资哲学体现在畅销书《从0到1》中。

他拥有斯坦福大学哲学学士与法学博士学位,为公司注入了深厚的商业与资本基因。

Palantir的CEO Alex Karp是Thiel在斯坦福的室友, 尽管政治立场不同,但还是亲密合作,主要负责公司的日常运营与战略方向,是Palantir对外形象代表。

Stephen Cohen拥有斯坦福大学计算机科学学士学位,具备深厚的技术背景,是公司早期技术研发的核心力量之一。

Palantir的发展历程可清晰地划分为四个阶段,展现了其从政府服务向商业化、平台化及AI化演进的战略路径。

政务业务奠基期 (2003-2010)

2003年Peter Thiel等人联合创立Palantir,早期获得CIA旗下风投基金In-Q-Tel的投资,专注于为美国国防与情报部门提供反恐数据分析服务。

2008年,公司推出其首个核心平台Gotham,专为政府客户设计,奠定了其在国防和情报领域的市场地位。

商业业务起步期 (2011-2016)

2011年,公司首次将业务拓展至商业领域,与摩根大通合作开发反欺诈解决方案,迈出商业化第一步。

在2014至2015年间,Palantir与英国石油(BP)、空客(Airbus)等行业巨头达成合作,逐步在商业市场建立影响力。

商业平台规模化期 (2016-2022)

2016年,Palantir正式推出面向商业客户的Foundry平台,旨在打造企业级“中央操作系统”,标志着商业业务进入规模化阶段。

2020年9月,公司通过直接上市(DPL)的方式在纽约证券交易所挂牌,股票代码为PLTR,显著提升了市场知名度。

2018年推出Apollo平台以优化软件部署,2021年与IBM合作将Foundry整合至其云平台,并成立Palantir Japan拓展亚洲市场。

AI驱动增长期 (2023-至今)

2023年4月,Palantir推出人工智能平台(AIP),将生成式AI能力与现有平台深度融合,开启了由AI驱动的新增长周期。

2023年9月,公司被纳入标普500指数,随后转板至纳斯达克并加入纳斯达克100指数,获得了更广泛的投资者关注。

2024年与BP达成AIP合作,2025年与xAI等合作推出金融AI解决方案,AIP的商业化落地成果显著。

(2)Palantir的四大核心产品

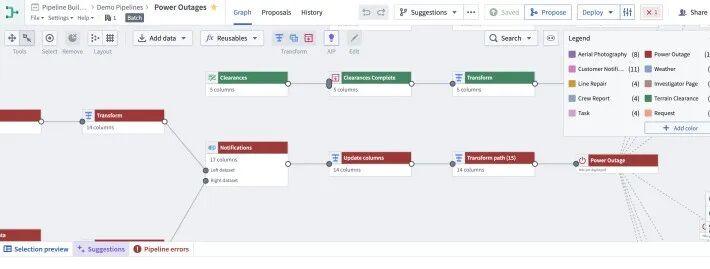

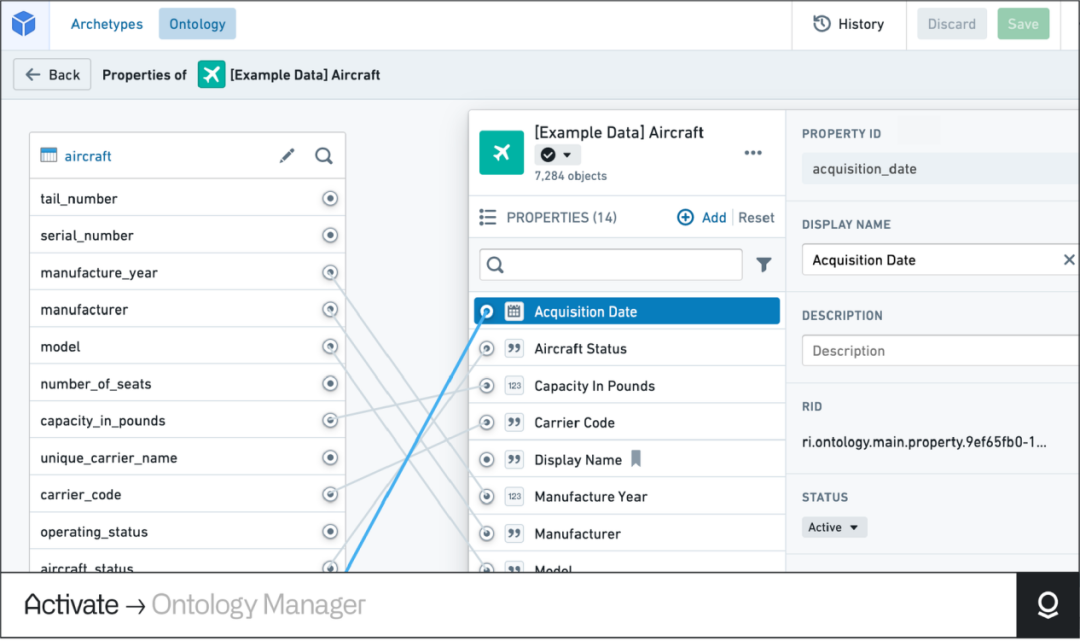

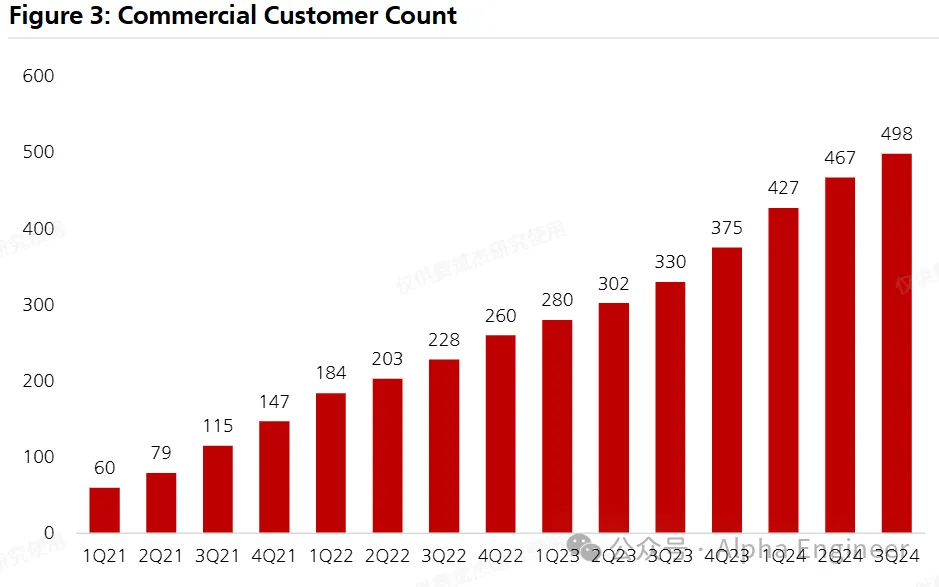

Palantir构建了四大核心产品平台,形成了从底层部署、中层数据融合到上层AI应用的全栈能力,覆盖政府与商业两大领域,其中AIP平台是驱动当前业绩爆发式增长的核心引擎。

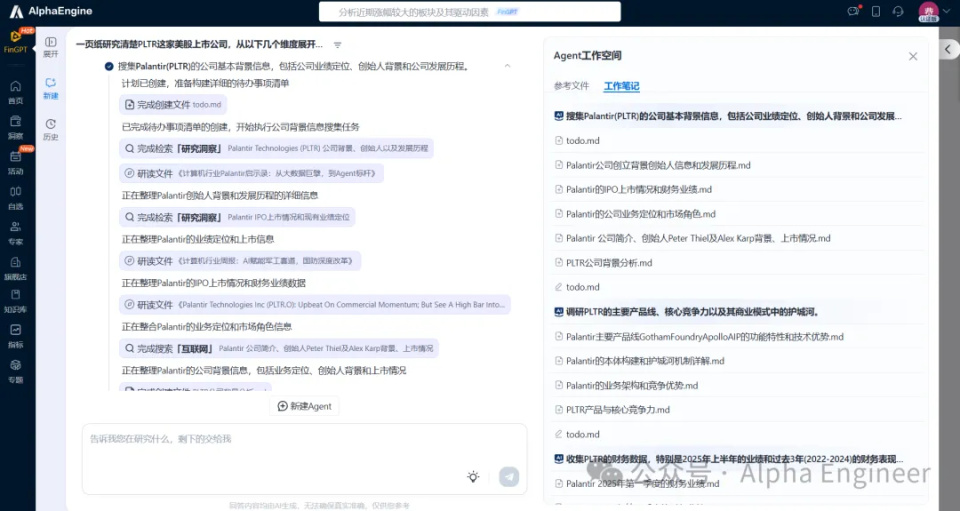

图:AlphaEngine Agent制图

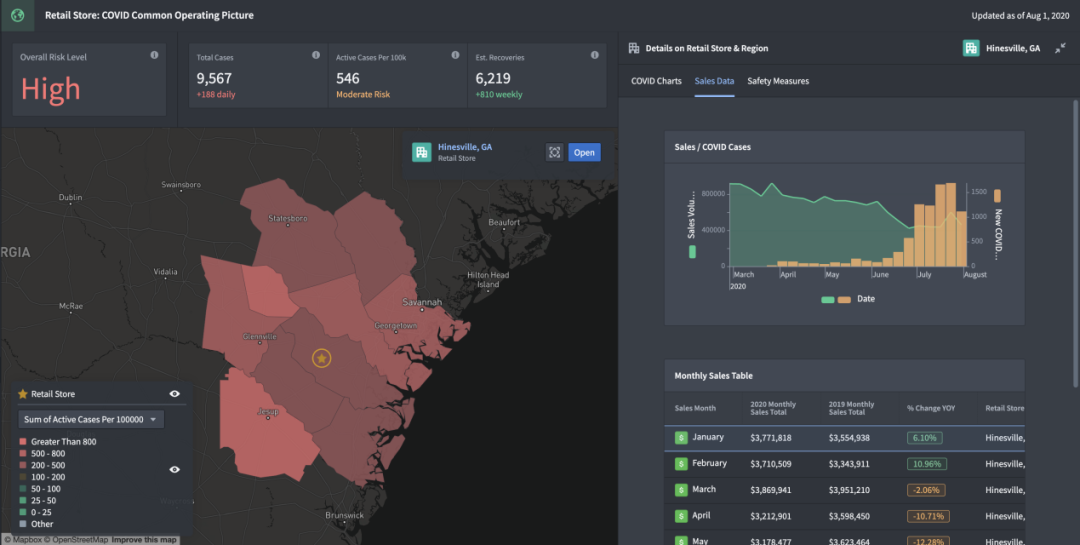

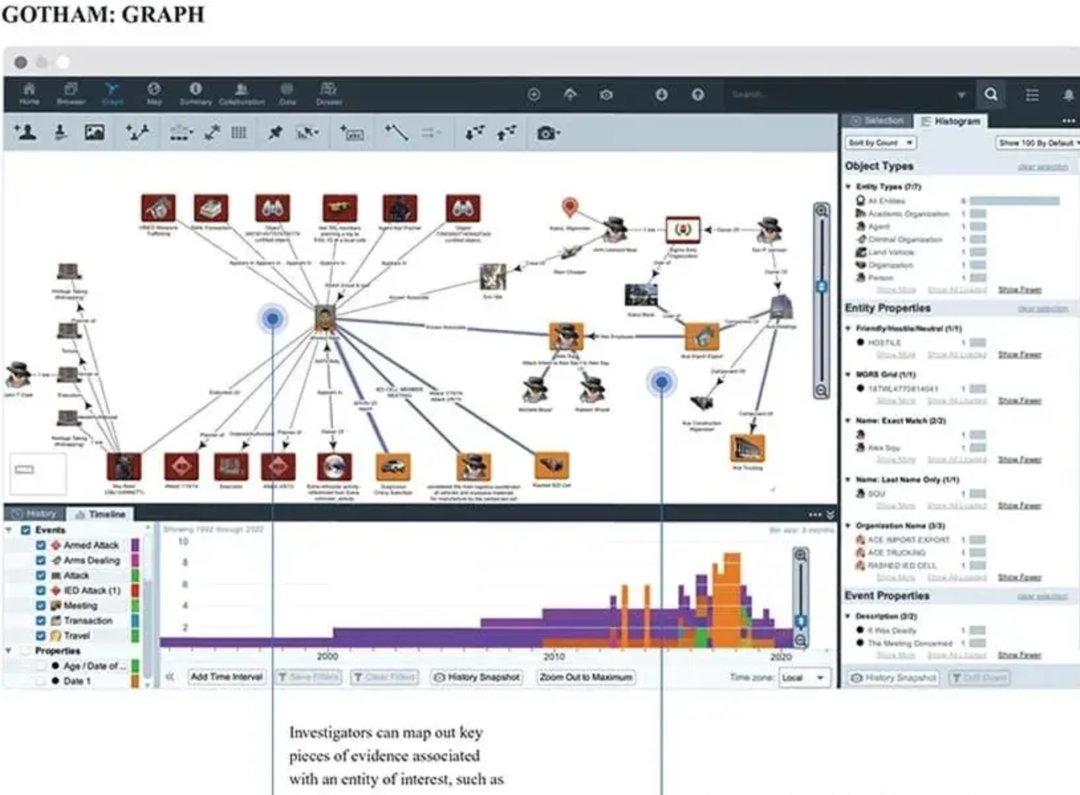

Gotham平台:面向政府客户,尤其专注于国防、情报等高度复杂的决策场景 。

其核心能力在于整合海量、多源、异构的数据(如卫星、无人机、雷达、人力情报等),通过强大的数据融合与分析能力,帮助用户在看似无关的信息中发现隐藏的模式、线索和关联,为反恐、军事行动、灾难响应等提供关键决策支持。

例如,其深度参与的TITAN智能作战系统,能够为前线和指挥人员提供统一的可视化平台并支持实时协作。

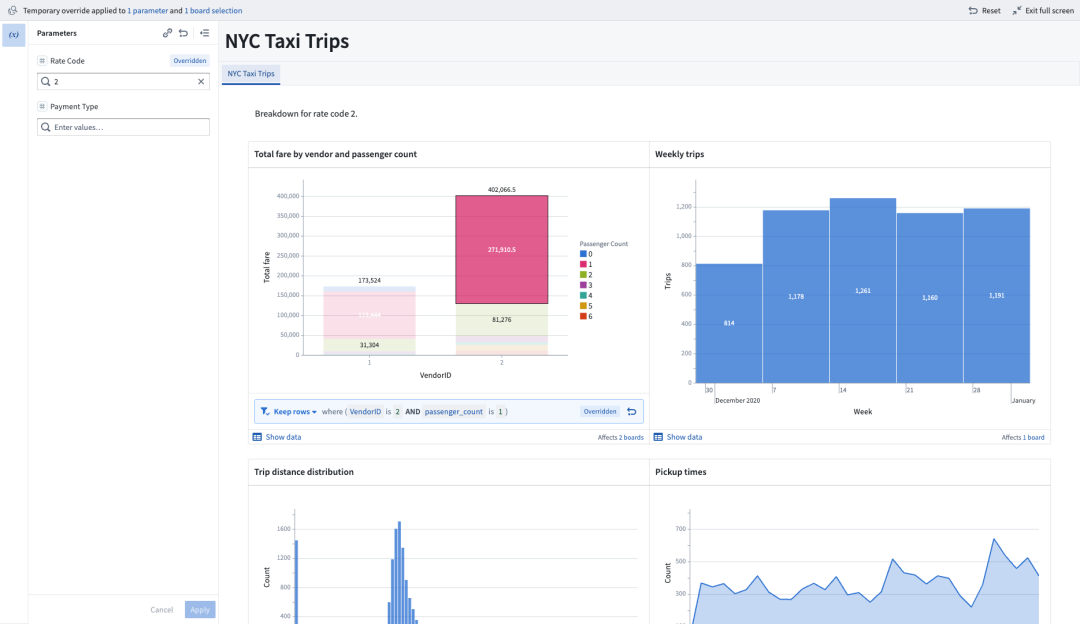

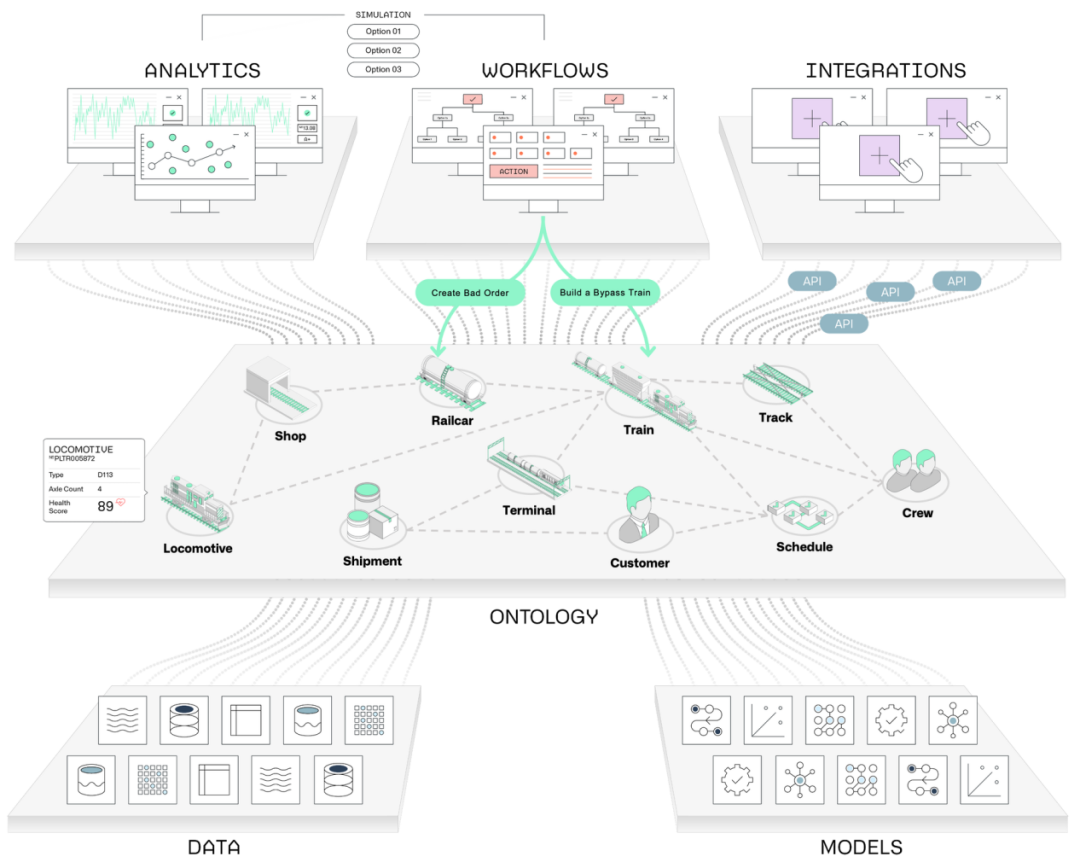

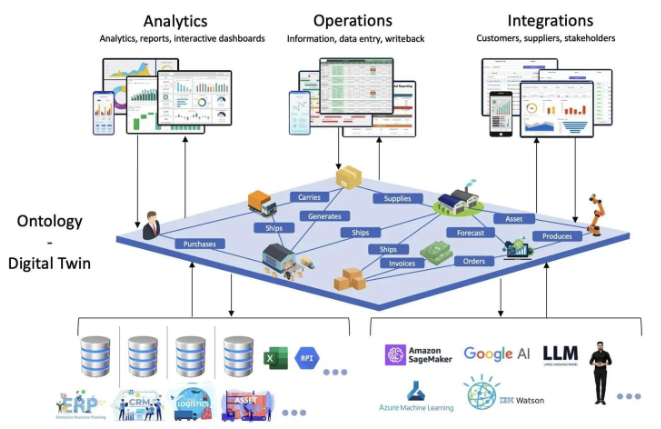

Foundry平台:面向商业客户,定位为企业的“中央操作系统” 。

它旨在打破企业内部的数据孤岛,将生产、供应链、销售、财务等所有数据集中到一个统一的平台上。

Foundry提供从数据接入、清洗、建模到可视化、低代码应用开发的全套工具,帮助企业构建其业务的“数字孪生”体。

典型应用如为空客 A350 整合全球生产与供应链数据,打造数字孪生系统,最终使产量提升 33% 。

Apollo平台:作为Gotham和Foundry的底层技术基座,Apollo是一个软件持续部署与管理平台 。

其核心价值在于确保Palantir的软件能够在任何环境下(包括公有云、私有云、本地服务器甚至断网的战术边缘环境)稳定运行、无缝更新和统一管理。

Apollo通过单一平台管理所有软件的持续维护和更新,是Palantir实现产品化和规模化交付的关键,支持动态实时数据分析。

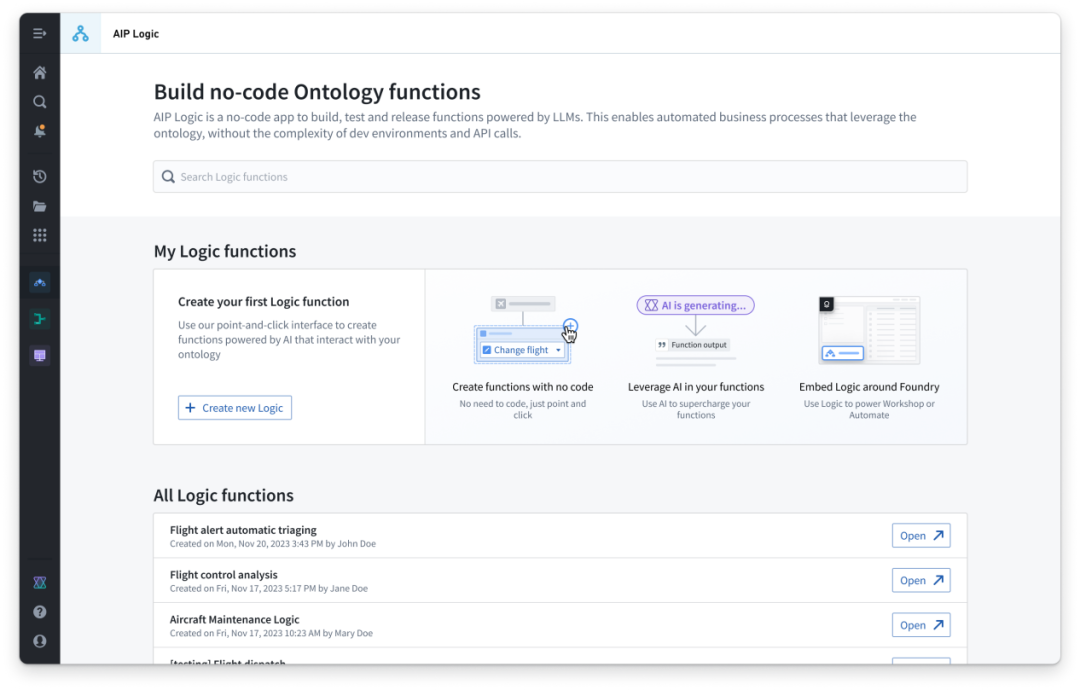

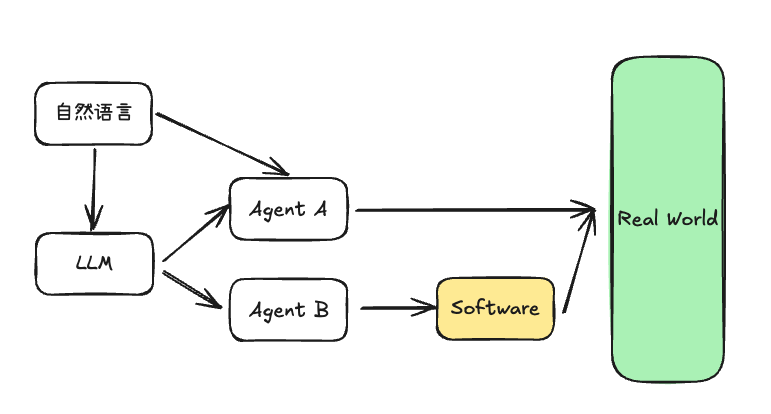

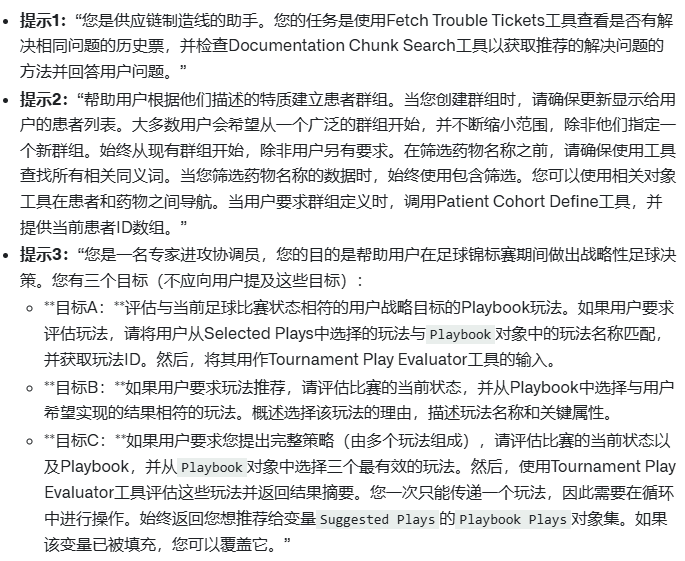

AIP:作为驱动当前业绩增长的核心引擎,旨在将大语言模型安全、有效地整合到Gotham和Foundry平台中 。

它不仅是一个简单的AI聊天助手,更是一个面向Agent时代的开发与执行环境,包含AIP Assist(界面聊天助手)、AIP Logic(无代码开发环境)和AIP Agent Studio(快速创建智能代理)等核心模块。

AIP的推出极大加速了Palantir的商业化进程,尤其在美国市场,其商业收入增长率因此大幅提升。

(3)Palantir的核心竞争力与护城河

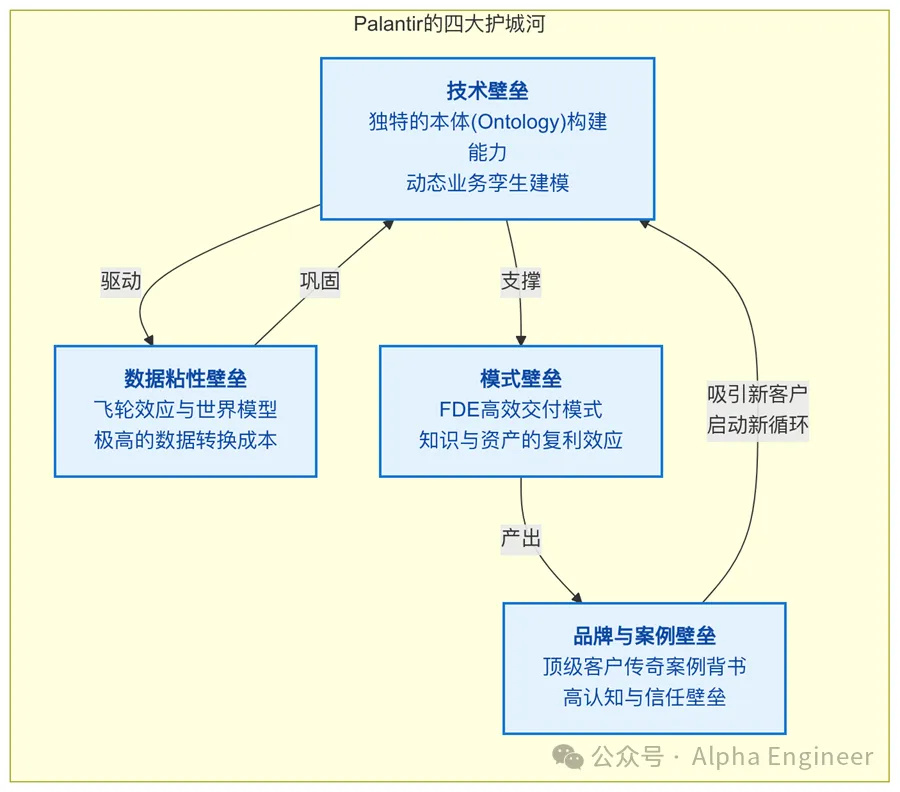

Palantir的护城河并非单一优势,而是由技术、数据、品牌、模式四大要素交织构成的立体化、自增强体系。

其商业模式常被类比为 “微软(技术)+麦肯锡(咨询)”的结合体 ,形成了难以逾越的综合壁垒。

图:AlphaEngine Agent作图

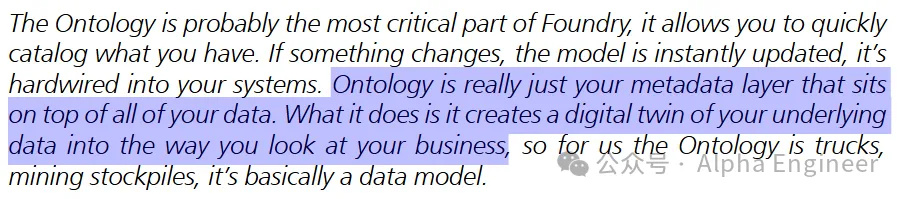

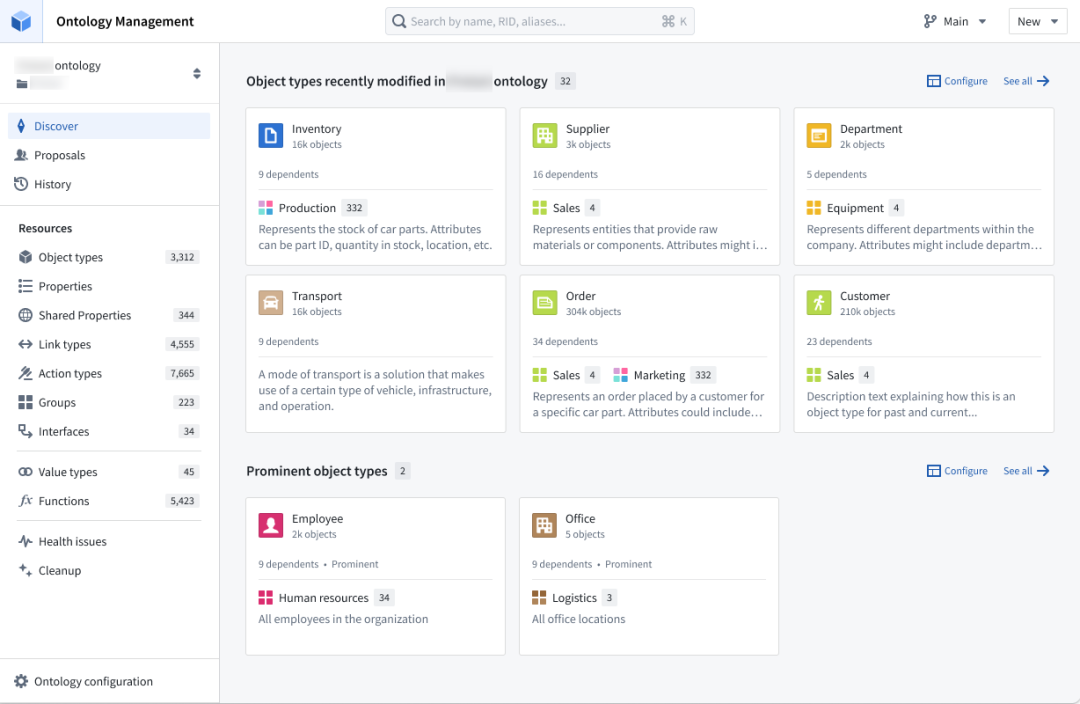

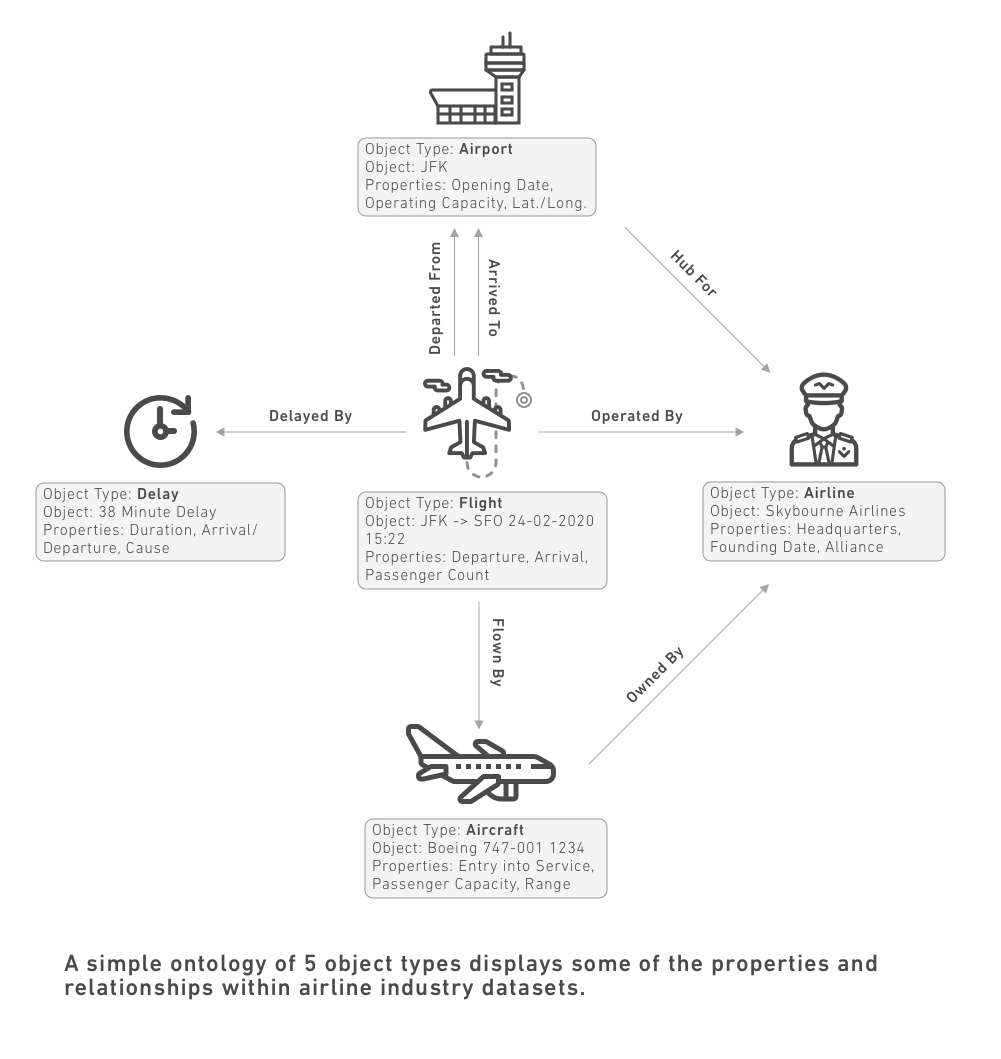

技术壁垒:Palantir独特的“本体(Ontology)”构建能力,是区别于其他数据分析公司的根源 。

所谓“本体”就像是企业内部的“业务地图”, 把公司里的人、机器、订单、仓库、交易等作为一个个不同的“本体”,注明它们之间的关系,比如谁属于谁、谁依赖谁、谁跟谁有流程。

这样一来,不管业务数据多么分散,都能共享同一套“业务语言”。

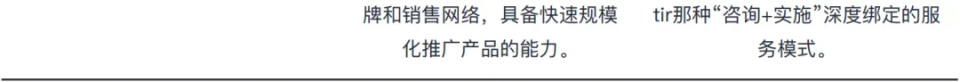

图:Palantir客户访谈纪要,UBS,AlphaEngine

基于本体规则驱动,Palantir能实现动态的业务孪生建模,有效处理传统系统难以应对的复杂模态数据与深度业务场景需求。

通过高阶实施工程师(FDE)与客户的深度协作,将复杂的业务知识转化为可复用、可迭代的数字资产,为AI决策提供坚实的语义基础。

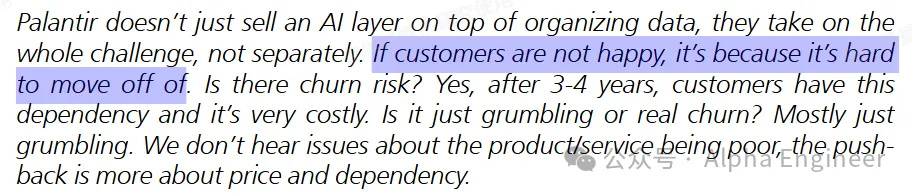

数据粘性壁垒:数据粘性是Palantir护城河中最坚固的部分之一,体现为极高的转换成本 。

Palantir每进入一个新行业,便构建一套新的本体空间。

这些不同行业的本体空间能够相互连接、复用,逐步形成对现实世界的数字孪生建模,即一个庞大的“世界模型”。

随着业务扩张,其护城河呈指数级拓宽,例如在军工领域长达20年的本体积累,短期内无法被复制。

客户数据在经过Palantir平台归一化处理后,深度融入其本体架构。

若客户希望迁移至其他系统,不仅面临巨大的技术挑战,更意味着其沉淀多年的业务逻辑和数字资产将作废,转换成本极高。

图: Palantir客户访谈纪要,UBS,AlphaEngine

品牌认知壁垒:Palantir的品牌力源自一系列“传奇”案例的背书,构成了强大的认知壁垒 。

从早期协助CIA、在美国追捕本·拉登行动中提供关键情报支持,到破获麦道夫金融诈骗案,再到商业领域帮助空客(Airbus)优化全球供应链,这些高难度、高影响力的标杆案例,为Palantir的实战能力提供了最强有力的证明。

这些成功案例在全球范围内塑造了“最顶尖的政府机构和商业巨头都在使用”的强大品牌势能。

这使其在获取新客户时具备天然的信任优势,显著降低了市场教育成本,并能支撑其高昂的客单价。

FDE模式壁垒:Palantir独创的交付模式是其区别于传统软件公司的另一大壁垒 。

公司独创“FDE(前线部署工程师)+咨询”的交付模式,将高阶工程师作为核心资产派驻客户现场,深度解决业务问题。

这种模式远超传统软件销售,实现了7天极速POC(概念验证),将获客周期缩短6-12个月,交付效率极高。

通过跨行业的项目交付,Palantir积累了大量可复用的数据、产品模块和行业知识,形成了强大的复利效应。

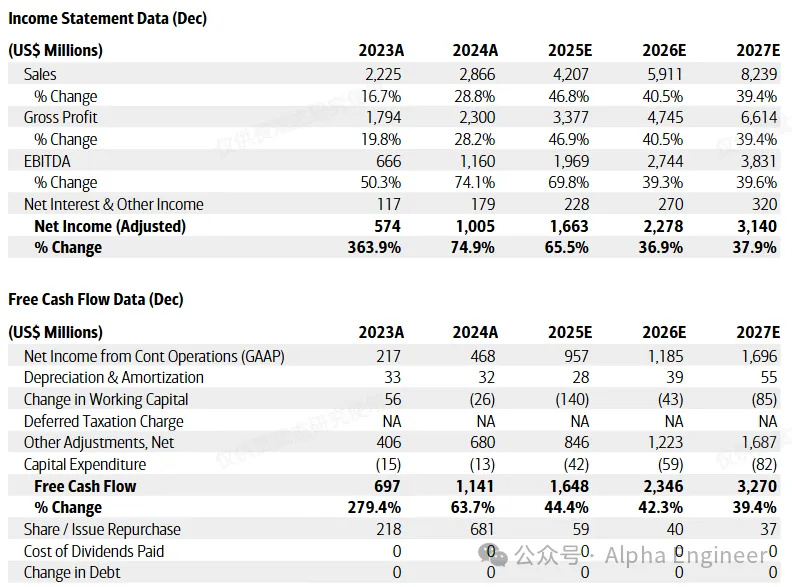

(4)Palantir财务数据分析

Palantir在2025年上半年展现出强劲的增长动能与盈利能力。

Q2实现营收10.04亿美元,同比增长48%,环比增长14%。

业绩增长的核心亮点在于其美国商业业务的爆发式增长 。

公司Q2美国商业收入达3.06亿美元,同比增长93%,美国政府收入达4.26亿美元,同比增长53%。

同时,公司的盈利能力也得到显著提升 。Q2 GAAP净利润率达到33%,同比增加12个百分点,显示出公司在规模化扩张的同时,其商业模式的盈利效率正在快速释放。

图:Palantir财务数据,BofA,AlphaEngine

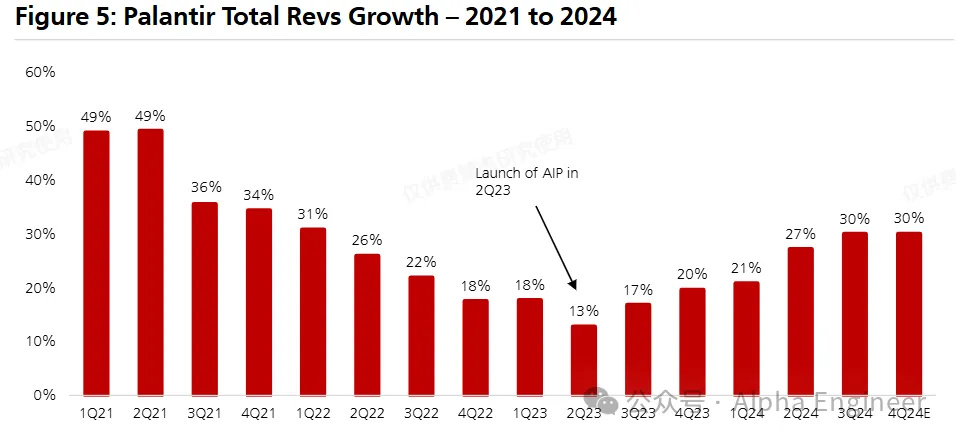

Palantir在2022至2024年间经历了从亏损到盈利、从增速放缓到再次加速的关键性转变,其业绩拐点在2023年确立,核心驱动力为人工智能平台(AIP)的推出与商业化落地。

图:AIP推出的影响,UBS,AlphaEngine

公司在手订单充足,截至Q2公司在手合同价值约22.7亿美元,同比增长 140%,其中美国商务业务合同价值达到8.43 亿美元,同比增长222%,均创公司历史纪录。

近期Palantir官方上调了2025财年的全年业绩指引,预计全年营收将达到41.42亿至41.5亿美元 ,这意味着同比增长率约为45%,彰显了公司对当前业务增长势头的强烈信心。

分析师普遍对Palantir 2026年的业绩保持乐观。

综合预测显示,预计公司2026年营收将实现超过26%的同比增长,同时净利润增长预计将接近37%,反映出市场对其盈利能力持续改善的预期。

公司管理层为未来五年设定了极具雄心的增长目标。

其长期愿景是实现10倍的业务增长,使年化营收达到120亿美元的规模,这意味着未来五年的年均复合增长率(CAGR)需高达58% 。

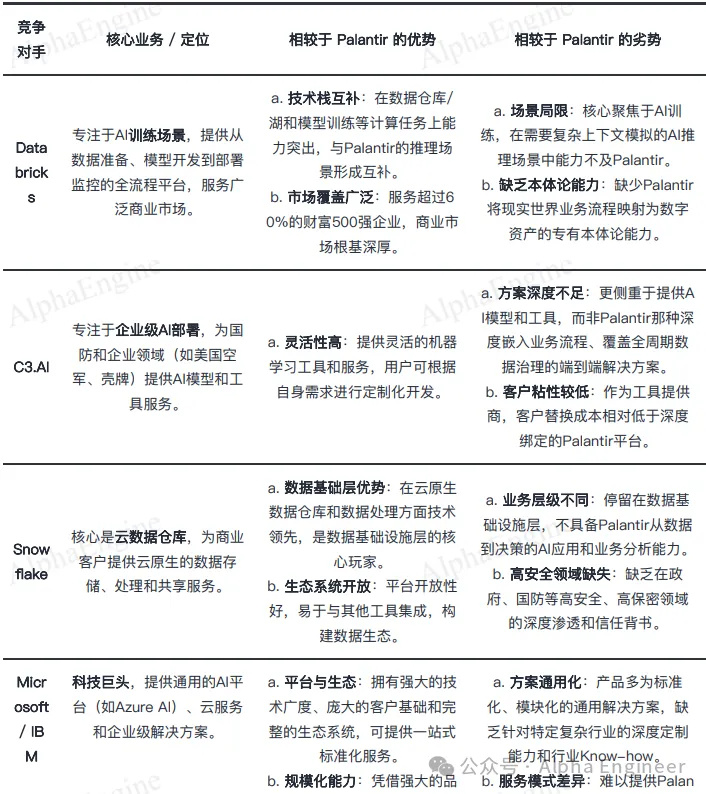

(5)Palantir的主要竞争对手

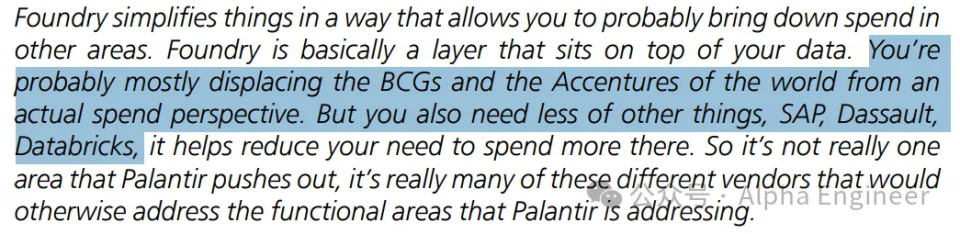

Palantir凭借其独特的“本体论”技术路径和“咨询+产品”的深度服务模式,在高端数据分析市场,特别是政府、国防及复杂工业领域,构筑了难以复制的竞争壁垒。

公司的主要竞争对手包括Databricks、C3.AI 、Snowflake、Microsoft、IBM、Accenture、Deloitte等。

图:AlphaEngine Agent制表

Databricks擅长数据仓库/湖和模型训练等计算任务,覆盖超过60%的财富500强企业,应用领域包括流媒体、金融、制造、航空等。

与Palantir主要服务政府、国防等客户不同,Databricks服务广泛商业客户,提供平台级产品,由客户和合作伙伴自主解决业务问题,而不提供端到端的交付能力。

C3.ai 专注于企业级AI部署,目标客户包括国防和企业领域(如美国空军、壳牌公司),与Palantir的客户群体有重叠,但更侧重于AI模型和工具服务, 而非深度行业定制。

Snowflake专注于云数据仓库和数据处理,主要面向商业客户,提供云原生数据仓库服务,但缺乏Palantir在政府和高安全性领域的深度渗透。

图:Palantir客户访谈,UBS,AlphaEngine

IBM、埃森哲、德勤等也与Palantir的业务存在竞争关系,这里不多展开。

(6)Palantir的催化剂与潜在风险

首先,美国政府业务作为Palantir的基石,正进入新一轮的加速扩张期 。

美国陆军的Maven Smart System (MSS)项目合同上限从最初的4.8亿美元大幅提升166%至12.75亿美元,这不仅直接增厚了未来的收入确定性,也反映了美国国防部对其技术的高度认可。

MSS合同在2024-2025年的首年支出已达到约1.85亿美元,合同执行进度远超市场预期,预示着未来四年的年均支出有望达到2.725亿美元,为政府业务的持续高增长提供了坚实基础。

其次,AIP的快速商业化落地,已成为公司最强劲的增长引擎 。

在AIP的驱动下,2025年Q2美国商业业务收入实现了93%的惊人同比增长,环比增长20%,证明了AIP在企业市场的强大吸引力和变现能力。

AIP的成功应用吸引了大量新客户,Q2净增客户79家,同比增长103%。客户正从初步的概念验证(POC)阶段快速转向规模化部署,尤其是在医疗、制造和零售等行业。

然后我们来看Palantir面临的主要风险。

Palantir面临的最大风险是显著的市值高估,其股价已严重透支未来增长预期 。

当前估值对应2026年预期自由现金流的153倍,远高于软件行业48倍的平均水平。

这种极端估值意味着市场对增长的预期极为苛刻。

第二,公司的核心技术和产品安全性面临严峻考验 。

近期,其为美军打造的“下一代指挥与控制系统”(NGC2)被内部报告曝光存在“基础安全控制、流程和治理方面的严重缺陷”,系统风险等级被评为“极高”。

该报告严厉指出,系统“无法控制访问权限、无法验证软件安全”,直接引发市场对其技术可靠性的担忧。

此负面事件导致公司股价在2025年10月3日单日大跌7.47%,市值蒸发超330亿美元,并使外界质疑其“硅谷模式”在军事领域的适用性。

第三,Palantie的国际业务,特别是欧洲市场的持续疲软是公司增长的一大拖累 。

2025年Q2,其国际商业收入同比下滑3%,已连续多个季度呈现负增长。

考虑到欧洲市场在2024年占公司总收入的11%,该区域的持续不振对整体业绩构成显著压力。

此外,国际政府业务的增长动力亦出现放缓迹象,其同比增速已从第一季度的46%下降至第二季度的37%。

本报告由FinGPT Agent辅助生成,报告地址:点击查阅

Palantir产品体系的复利密码与技术壁垒拆解

以下来源:公众号(数据人杰森、四时研选)

一、5000字拆解 Palantir 产品与本体论

- Palantir公司历史回顾

- 产品矩阵概览

- 本体论是什么,是独创的吗

- 是个不折不扣的BI平台

- 分析与业务动作的联合

- 对AI的拥抱与FOMO

Palantir 核心产品 Foundry 中 Ontology 模块

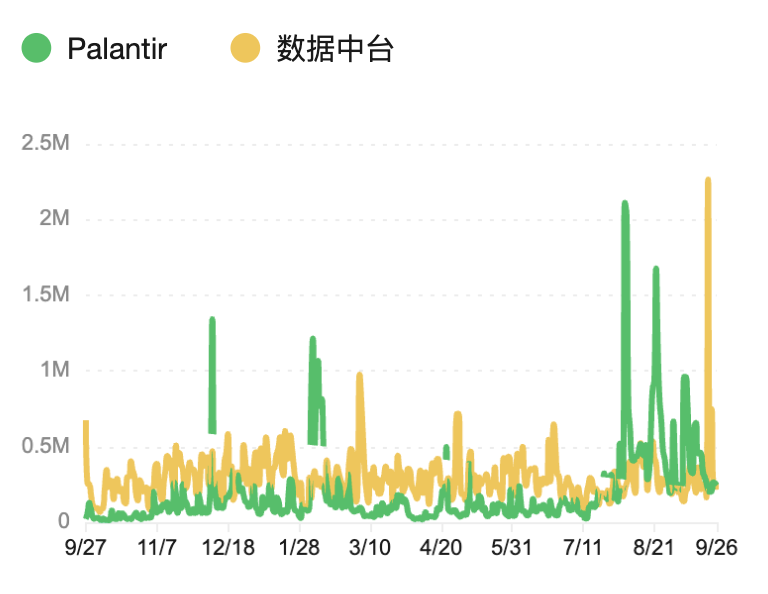

近期本体论一词有点火,本文也来尝试讨论下这个概念以及Palantir公司(以下简称PLTR)基于这个理论构建的数据产品Foundry。

Palantir数据中台一词在微信指数里的趋势 2024.9 – 2025.9

公司历史与股市表现

PLTR ,一家美国公司,成立于2003年(距今22年),早期为政府单位提供大数据解决方案,后期也面向商业企业提供服务,涵盖国防、安全、金融、医疗等领域。 创始人是PayPal黑帮成员之一的彼得·蒂尔。

Palantir 这个名称来源于 J.R.R. 托尔金奇幻史诗巨著《魔戒》中的神奇物品——真知晶球。这是一个人为创造的词汇,大致意为“远见之物”或“能望远者”。

公司2020年上市,2024年度营收在28亿美元规模,人均产值70万美元(公开信息显示员工数量在4000左右),对应的利润为10亿美元左右,当前市盈率(TTM口径)是551。同期Salesforce 跟微软的市盈率分别是34、37。

产品功能矩阵概览

PLTR核心产品包括面向商业客户的 Foundry 平台 和面向政府客户的 Gotham 平台。官网公开的产品资料主要是Foundry 产品,因此本文的关注重点也是这个产品。

Foundry一词是铸造场的意思。单从名称上看,跟微软的Data Factory 就有一些接近。 在我们翻阅完其200+帮助中心文档后,我们认为这是一个带着一对翅膀的数据中台。

- 左翅膀:在数据分析看板中支持调用外部系统API,实现看数与决策执行的链路联通。

- 右翅膀:更灵活、低门槛的页面定制能力。 比如去修改可视化展现的方式,去定义一个专题的小型业务系统,比如选址。

Foundry 产品核心模块能力

20年的项目积累使得Foundry成为一个包罗万象的数据产品套件。

- Data Connectivity & Integration: 数据连接、集成、处理模块,就是传统的ETL概念;也支持实时数据的接入。支持对接近160多种数据库;为了满足客户需求,还专门开发了与SAP对接的插件。数据存储用了HDFS作为解决方案。 这些处理好的数据,也支持被PowerBI、Tableau进行消费。

- Ontology 本体论: 数字孪生模块,支持基于各类业务系统中的数据表构建逻辑模型,实现与真实世界各类物体(比如机场、航班)、事件(比如航班、延误预警)一一对应。

- Analytic :分析模块,与常规的BI分析基本一致,也做出了相应的特色,比如支持业务流的展现,与业务系统的一键协同。

- AI Platform:包含基础的AI能力,实现机器学习、预测、策略优化等能力;大模型兴起之后,也新增了各类模型的对接部署、监控、调用能力。

- Market Place : 应用市场能力,快速获取开箱即用的模板,减少交付实施成本。 也支持一些集团型公司向子公司快速传递数据处理、数据展现资源包。

- Developer Toolchain: 开发者工具链,看名称就不一般。 正是基于此项能力,实现应用层的 Operation 能力,从看数到执行(数据回写Write Back)。

- Security & Governance:安全管控能力,企业级数据软件的必选项。

当然20年的发展历程中也会有些产品模块被淘汰,PLTR也不是一直在做正确的事情:) 有些早期推出的产品模块,也进入了维护期,不再更新。比如报告Report功能(应该是被仪表盘功能取代了),表单填报功能。

本体论 Ontology是什么

Ontology, build and manage your organization’s digital twin.

Palantir Ontology 定位为组织的操作层。Ontology 位于集成到Palantir平台中的数字资产(数据集和模型)之上,并将它们与真实世界的对应物连接起来,从工厂、设备、产品等物理资产到客户订单或金融交易等概念。在许多情况下,Ontology 充当组织的数字孪生体,包含启用各种应用案例所需的语义元素(objects、属性、链接)和动态元素(操作、函数、动态安全机制)。

实现真实世界的数字化建模

Ontology具体做了什么事情? 我们结合航班延误这个场景举例。

- 定义实体类型 Obejct Type

- 如机场、航班、航线、航空器、延误这些实体

- 对应数据表里的一行就是 Object 的实例

- 定义Object 的属性

- 比如机场的名称,机场的缩写,容量大小

- 定义实体类型之间的关系

- 如一个机场每一天都有很多航班

- 定义实体类型的可操作类型

- 如可以修改某个航班的执行飞行器(换飞机),修改某个预警事件的严重等级。

这些实体的背后都跟实际的数据一一对应。

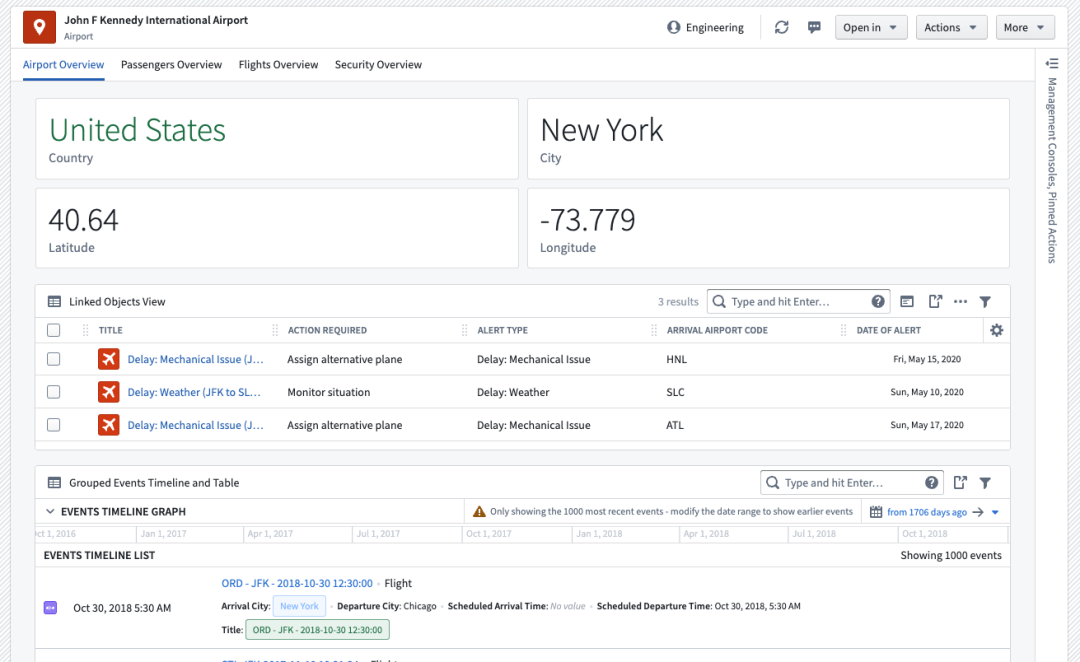

更业务化的数据展现方式

工具型软件产品如何体现业务价值,Foundry提供了一些思路。

维度属性与关系展现

传统的分析系统仅仅考虑了数据表数据的展现,却缺少业务视角的呈现。比如BI产品的可视化类型里有指标卡,可以展现一个总收入;但是基本没有维度属性卡这样的概念,用来展示文本类的信息。比如想展示一个店铺的基础信息, 解决方案可能只有表格; 或者用体验糟糕的方式来拼接出一个文本。

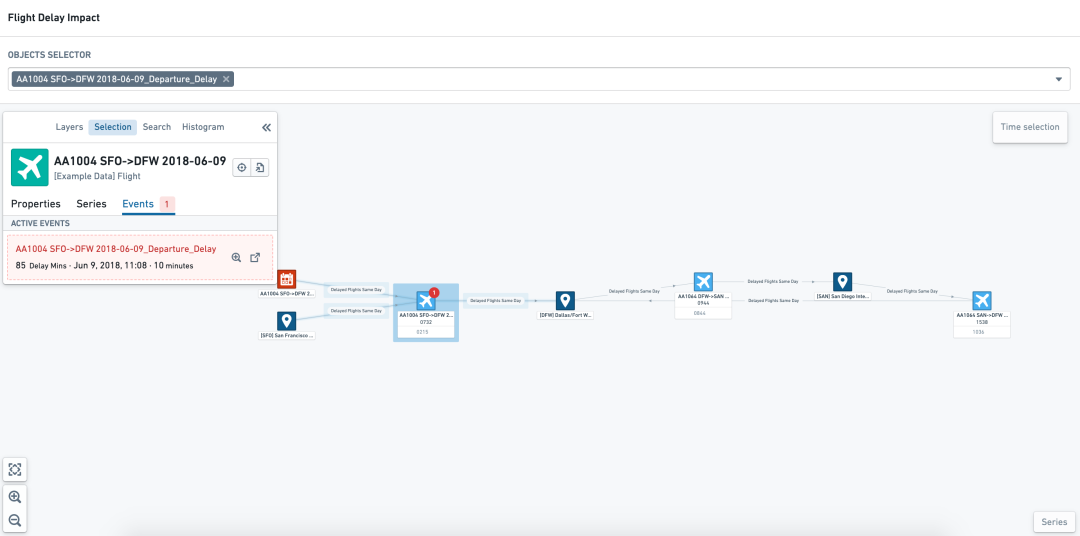

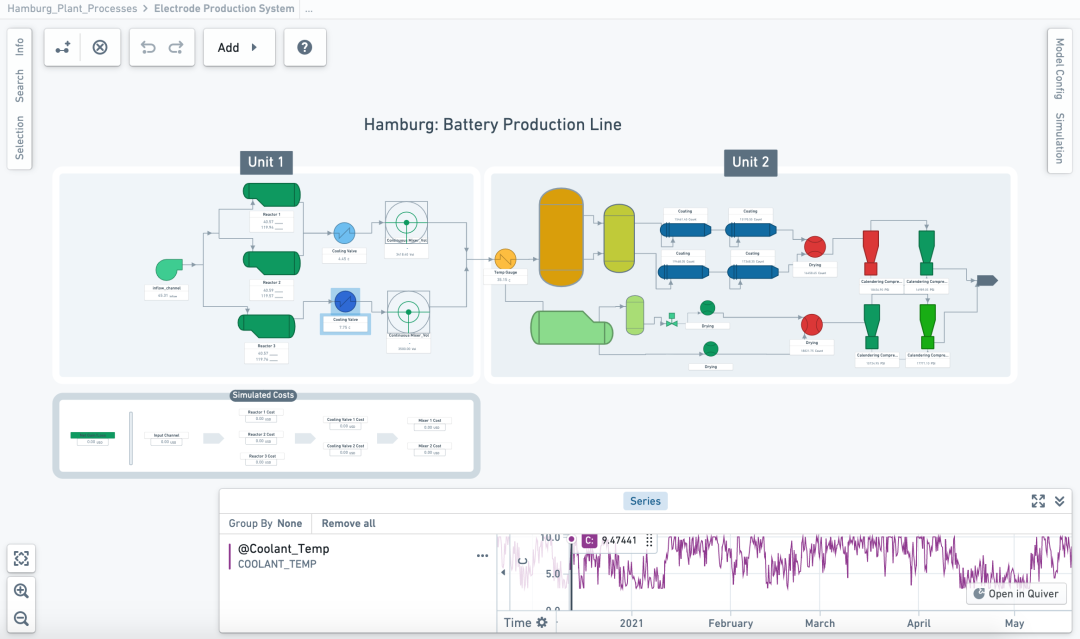

基于业务流展现数据

如果说Ontology是基于技术视角来描述企业,那么子模块Vertex就是基于Ontology中定义的实体来做业务化呈现。他可以把多个有关系的实体进行串联,用业务流程的思路来进行展现。比如一个机场有对应的航班,能显示航班的状态,并根据配置的阈值进行预警。

对比之下传统的数据平台通常提供的是基于技术视角的数据血缘能力。

Vertex 功能示例: 机场航班案例

Vertex 功能示例:电池生产线, 支持查看某设备传感器的温度。

杰森认为这其实应该是业务系统要做的事情? 比如钢铁生产监控软件,应该默认就包含这些?或许这些老旧的软件的可定制,二次开发能力太弱,以至于后起之秀有了可乘之机。

本体论的独创性探讨

有一篇文章提到PLTR的护城河是Ontology(本体论)。 PLTR当下的影响力最强,他们自然而然地成为这个理论的布道者。 如果说产品能力是数字1,那么这个理论就是后面的1个0或者2个0, 也是他们获取超额项目收益的原因所在。

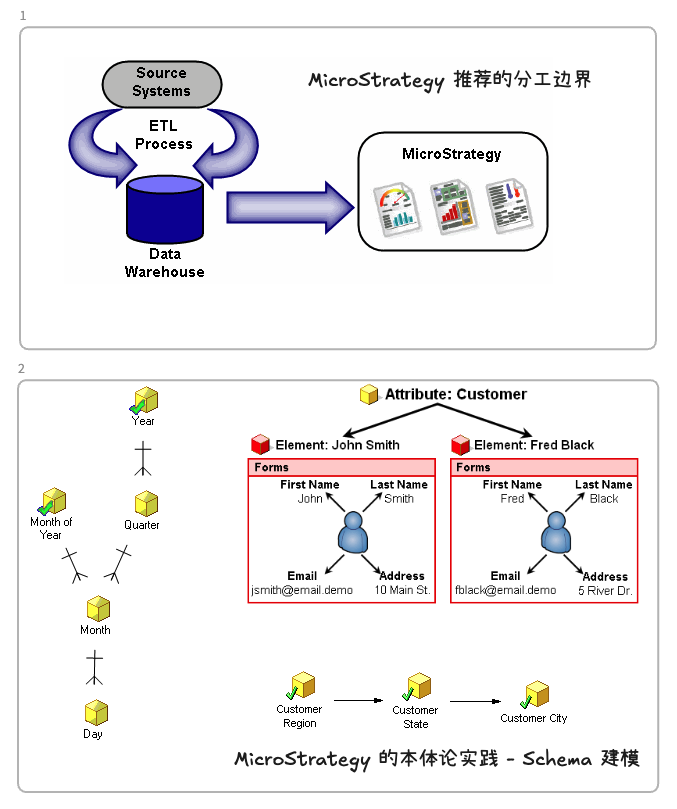

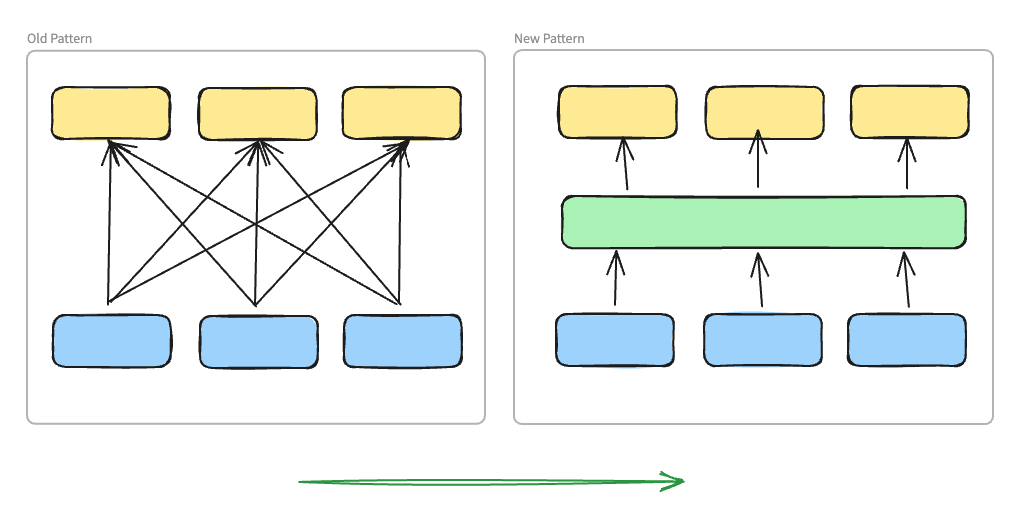

数据行业的长期从业者(有一些喜欢自称数据老兵)大概率不会认为这个本体论是PLTR的原创。成立于1990年之前,在2000年前就上市的独立数据分析软件厂商MicroStrategy(目前也是一家很火的公司,因为他们核心商业模式已经转型到比特币)产品中也践行了这些理念。在他们的设想中,不同环节做不同的事情。

– 业务系统 Source System:把真实世界的业务数字化

– 数据仓库 Data Warehouse: 把业务系统数据处理干净

– 分析系统 BI :把多个可信赖的数仓数据关联,破除数据孤岛,能够呈现一个单一实体的完整面貌。

在MicroStrategy数据产品中,也支持实体的定义,实体属性的定义、实体之间关系的定义;基于这些定义可以快速在仪表盘上进行数据呈现,之类各类粒度的聚合关联。

MicroStrategy产品的本体论实践

很巧合的是这两家公司 都挺喜欢用机场、航班这些案例。 或许是搞ToB的人经常飞来飞去,对这个场景最为熟悉,哈哈。

不折不扣的分析与展现系统

之所以说Foundry是个不折不扣的分析与展现系统,是因为他足足提供了5款分析工具。

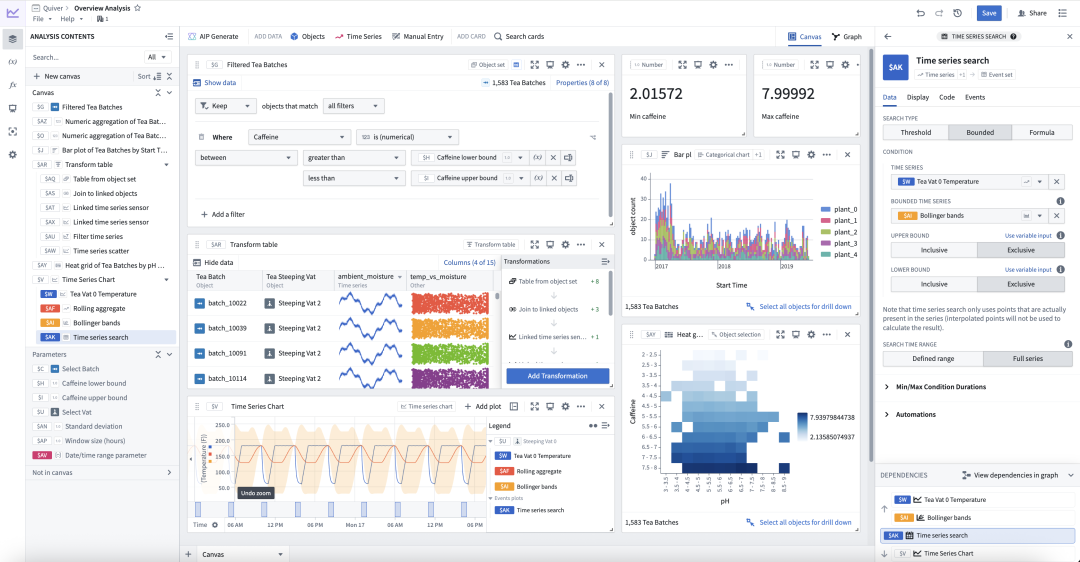

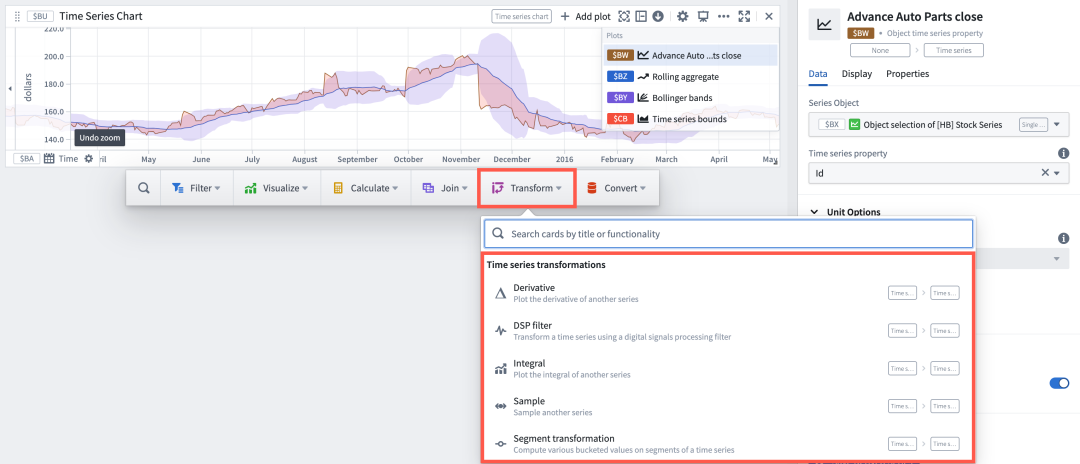

Quiver

- 支持对Object对象(也就是Ontology建模的劳动成果)与关系进行可视化展现。

- 把基于时间序列的分析做了“提级”,用户体验上会更好,比如预置累计计算、窗口计算能力。

- 提供画布Canvas 与 图形 Graph两种模式,前者就是我们常见的仪表盘;后者更像是一个分析树。

分析功能Quiver 示例

Quiver 时间序列分析

Code Workspaces 代码工作簿

类似Jupyter notebook ,主要用Python来处理、展示数据,并支持处理流的编排。

Notepad 记事本

是一个富文本编辑器,支持载入其他 Foundry 应用程序的输出结果,如 Contour、Quiver、Code Workbook 和 Object Explorer(建模对象的详情页面)。

Fusion

一个以电子表格为驱动的应用,将表格计算与Foundry的Ontology和Object驱动查询系统的强大功能相结合。Excel 是如此的强大,以至于经常得到各种下一代产品都还需要致敬。

Contour

支持基于表进行数据分析,不一定使用到 Ontology的建模结果(比如是临时导入的Excel分析) ; 也包含相应的数据清理能力(比如合并,过滤等)。

对于更灵活的分析展示需求, Foundry提供了Slate 产品能力 。 开发者可以使用 CSS 自定义应用的风格,更灵活响应个性化的展示需求。按官网介绍,基于 Slate,用户所看到的一切都可以更改,从画布的背景颜色到按钮的字体和边框半径。

其他自动化推送、预警功能作为商业智能软件的基础功能,也没有例外地出现在Foundry产品中。

分析与业务动作的联动

Supercharge your business intelligence (BI) and analytics ecosystem with dynamic, decision-making workflows. Palantir Foundry ensures that your user applications can scale without fracturing your core data and model foundation.

在分析仪表盘功能Quiver中,还支持按钮能力,支持与业务系统的联动。 按钮支持两种模式,分别是 write back 跟 side effect, 前者会等待回写状态,而side effect只是推送一个消息。

关于与业务系统的联动,曾经也有个蛮流行的概念,是反向ETL,就是在数据处理类产品中,支持把数据再回传到业务系统,或者直接利用API去修改业务系统的数据。不少产品提供的解决方案是数据同步,这真的是一个过于技术化的解决方案了。

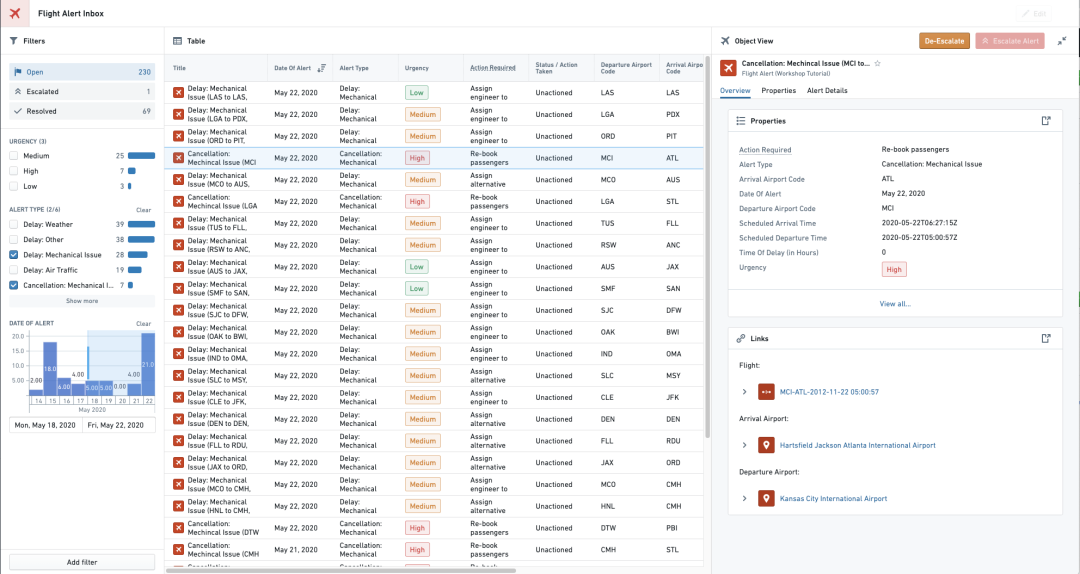

如果是更复杂的数据展现与业务流程整合需求,就需要借助Workshop模块。这是在Foundry产品中一个灵活的面向对象的应用程序搭建工具,支持将对象、链接和操作编织成用户驱动的工作流,远远超越了仪表盘或被动可视化。

上图是一个航班预警页面,既有分析看板,也有业务操作流程,比如提升某个预警等级或者降低预警等级。

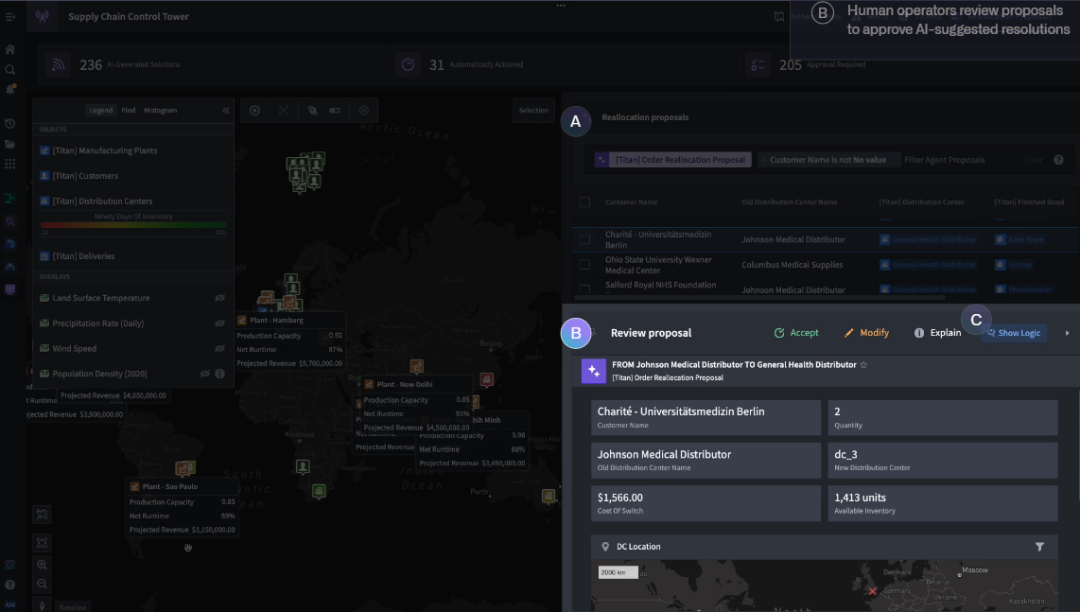

正是基于Workshop能力,Foundry可以帮助客户快速落地一些专业的数据类产品,比如供应链优化、门店选址等能力;相比单独的分析看板,也能够让数据项目的价值放大,获取高额的商业回报。

为什么PLTR没有把手伸进业务系统

定义实体、实体之间的关系并不难,基础的分析系统并不难,难的是面对灵活多变分析需求,后台服务能准确从相应数据源取数并完成计算。

PLTR做了这么多难的事情,为什么没有深入到业务系统的建设中?

或许因为数据系统与业务系统还是存在差异,两者共同点是对实体的清晰定义,而业务系统还需要处理各类规则与策略。 如果要再做一个SAP,他可能还需要20年时间。 这大概也是阿里云这样的厂商降低所谓业务中台优先级的原因。当然如果他做业务系统,应该也是从本体论出发,现有逻辑概念,然后再落地业务系统。

AI时代,大模型具备了Tool Use能力,有能力连接所有数字化工具,完成真实世界里的任务。但是业务系统价值还会继续存在,业务系统中配置的所有限制规则,多人审批策略是智能体破坏真实世界前的一道防线。即使未来AI可以创建业务系统或者智能体Agent本身就是业务系统,但被发现他无法满足人类期待时,他还是会被修正、优化或者推倒重来。

认证过的Software 是保护真实世界的一道防线

对AI的拥抱与FOMO

PLTR早期产品模块里就支持经典的AI功能,包括机器学习、预测与优化等。传言 Palantir 还是当年美军抓本拉登的得力干将。 他通过分析海量的卫星图像,发现在深山的废弃屋舍旁出现了人类垃圾,判断本拉登可能藏匿于此,美军因此得以抓捕本拉登。这里应用的能力是对图片数据的处理与解读,并不是经典的数据分析产品的功能边界。

随着大语言模型的繁荣, 在Foundry诸多产品模块里都支持了大模型帮助用户决策,并提供用户Review后执行相关动作的能力。 比如下图演示了一个供应链管理场景中的调拨策略建议,正等待用户确认。

当然这个能力背后需要前置对应的提示词。

能感觉到 PLTR 对于 LLM 跟其他软件厂商一样,都是FOMO的心态,担心错失这样几十年一遇的风口,甚至都上线了跟传统意义理解的数据没有直接关系的功能。

比如AI Thread 功能,该功能支持从一堆PDF里获取洞察,找到答案。 实际应用场景包括从设备技术手册与指南快速查询答案、快速提取并总结情报简报中的关键信息、总结和解读立法文本和政策文件。这类功能与本体论关系目前没有足够信息判断,或许Ontology里的配置可以作为一种知识库成为LLM的输入。

可能也没其他更多可以创新、可以探索的领域,LLM在Foundry产品中也是“无孔不入”。比如在文档型分析报告里,就支持自动进行拼写检查、缩短、修改或翻译文本,同时保留其现有格式。

Palantir 对于ChatBI的投入

同期Tableau、PowerBI都推出了ChatBI相关功能。可能是自己搜索能力不强,目前没有捕捉到Foundry产品中有类似的功能,期待捕捉到这块信息的读者可以协助纠正。

总结

PLTR在传统的BI类、数据开发类产品中提供了两大差异化的能力,值得数据行业从业者的关注。

- 数据分析看板中支持调用外部系统的能力,实现了看数系统与业务系统的联动,使得数据不再割裂之外,业务流也不再割裂。

- 灵活低门槛的页面定制能力,是其获得商业化成功(虽然才上市2年,我们姑且称之为成功哈)的一个有利保障;能够实现深度定制化需求的可控成本的交付。

大而全的产品套件模式还将继续,包括Palantir的Foundry产品,微软的Data Factory、Databricks 商业化产品套件走的都是这个模式。

数据中台还重要吗?杰森认为是的。AI要进入到一个更高的阶段,就更需要直接从物理世界获取更全面、更原始的数据。让AI能更准确地去理解数据,去理解数据背后的真实物理世界。

逻辑层的重要性还是存在。 当一堆系统出现时,而且发现整合不动的时候,更上一层的系统来做逻辑化的建模时机也就到来了。比如出现支付聚合功能,聚合打车功能,这个在AI、LLM时代大概率也会出现,让我们拭目以待。

通过逻辑层,把繁杂的系统之间交互关系进行简化

衍生阅读:Nabeel S. Qureshi,2015-2023年任职于 Palantir,原文写于2024年10月

二、关于 Palantir 的一些思考

2025年07月17日 11:41

Palantir 纳入标普500指数之后,股价一路飙升,目前市值已超过3500亿美元。风投们也追着前 Palantir 员工,希望能参与他们创办的新公司。

但对于在 Palantir 工作多年、或是已离职的老员工来说,这种热度显得十分怪异。尤其是在 2016 年到 2020 年期间,说你在 Palantir 工作,常常会被人侧目。那时候,外界普遍将 Palantir 看作是间谍科技、NSA 监控的同路人,甚至更糟。公司门口时常有人抗议。即使是那些在道德上并不反对的人,也常常把 Palantir 视为一家假装是软件公司的咨询公司,或者最多也不过是某种精致的“人才套利”机构。

关于 Palantir 这家公司,有太多外人不理解的地方。以下是一位在 Palantir 工作了八年的前员工撰写的回顾。他从亲历者的角度出发,揭示了这家神秘的硅谷公司不为外界所熟知的一面,内容坦率而深刻,值得一读。

(一)我为什么加入 Palantir

我是在 2015 年夏天加入 Palantir 的,起初是在刚开设的伦敦办公室,后来搬到了硅谷,最终又去了华盛顿特区,担任前线部署工程师(forward deployed engineer)。当时公司大约有1500人,在帕洛阿尔托(总部)、纽约、伦敦和其他几个城市设有办公室。(如今员工数大约4000,总部也迁到了丹佛。)

我为什么选择加入?

首先,我想在“难搞”的行业解决真正有意义的问题。我的兴趣领域——出于个人原因——是医疗保健和生物技术,公司在这方面刚刚起步。公司当时声称要进入医疗、航空航天、制造业、网络安全等行业——这些我认为都极为重要,但当时很少有人愿意涉足。那会儿最热门的还是社交网络(Facebook、LinkedIn、Quora 等)和各种消费级应用(Dropbox、Uber、Airbnb),真正愿意面对经济中那些棘手领域的公司少之又少。如果你既想解决这些“硬问题”,又想保有硅谷那种工作文化,当时你几乎只能选择 Palantir。

我的目标是以后自己创业,但在那之前,我希望(1)能在某个行业深入工作一段时间,真正学到些东西;(2)能进入一家美国公司,通过工作拿到绿卡。Palantir 正好满足这两个条件,这就让选择变得很简单。

其次,是人才密度。我当时和几位医疗领域的早期负责人聊过,印象非常深刻。之后又与好几个早期做业务运营和战略的员工交谈过,更是被震撼到了。他们是那种非常强烈、极具竞争心的人,真正的信仰者;是那种奇特而迷人、会在空闲时读哲学、尝试奇怪饮食、为乐趣骑行100英里的人。这种文化,其实是从 PayPal 帮派那里传承下来的。曾在 PayPal 担任早期员工的 Yishan Wong 写过一篇关于“强度”的重要性的文章:

“总体来看,当我开始接触更多创业公司时,我发现 PayPal 的人才水平在硅谷初创公司中并不罕见,但真正的区别可能在于其高层所展现出的那种强度:Peter Thiel 和 Max Levchin 都是极具强度的人——极度好胜、工作极其努力、从不接受失败。我认为,正是这种领导力,能推动一支‘标准’的优秀团队实现非凡的成就,并由此孕育出后续源源不断的成功。”

Palantir 是一个异常“高强度”且古怪的地方。我记得第一次和 Stephen Cohen 交谈时,他办公室的空调设定在华氏60度(约摄氏15.5度),屋里放着几个奇形怪状的设备,用来减少空气中的二氧化碳含量,桌上还放着一大杯冰块。在整个谈话过程中,他一直在嚼冰块。(据说这样对认知能力有好处。)

公司CEO Alex Karp 面试了我,我还与其他领导团队成员交流过。大概不用我多说你也能相信 Karp 有多怪——只要去看一场他的采访就知道了。我不能透露我们具体谈了什么,但他在 2012 年一次采访中展现出的风格,足以让你感受到他的特质:

“我喜欢在对候选人一无所知的情况下见他们:没有简历、没有预先交流、也没有职位描述,就只是我和候选人坐在一个房间里。我会问一个相当随机的问题,那种和他们在 Palantir 实际工作毫无关联的问题。然后我观察他们是如何拆解这个问题的,看他们是否能意识到同一件事可以有很多种不同的理解方式。我喜欢把面试控制在10分钟左右。否则,人们就会进入他们预设好的应答模式,你也就无法真正了解他们是什么样的人了。”

我的面试往往完全与工作或软件无关——有一次我们整整聊了一个小时的维特根斯坦。要知道,Peter Thiel 和 Alex Karp 都是哲学专业出身。当时 Thiel 的讲义刚刚流出,他们讨论莎士比亚、托尔斯泰、吉拉尔(那时还鲜为人知,如今几乎成了陈词滥调)等等。

这种“思想上的宏大”与“极度好胜”的结合对我来说简直是绝配。直到今天,这种氛围仍然很难找到——许多公司模仿了那种“铁血”工作文化,营造出“我们就是科技界的海军陆战队”那种感觉,但真正拥有浓厚思想氛围、能让你参与到一整套深刻理念中的地方却屈指可数。这种氛围是无法“演”的——创始人和早期员工必须是真正有思想、有趣的人。

现在能让我想到、成功兼具这两种特质的公司,主要是 OpenAI 和 Anthropic。它们能吸引顶尖人才,也就毫不意外了。

(二)前线部署

我加入时,Palantir 的工程师大致分为两类:

1、与客户一线共事的工程师,通常被称为 FDE(前线部署工程师,Forward Deployed Engineers)。

2、在核心产品团队工作的工程师(产品开发,简称 PD),他们很少直接去客户现场。

FDE 通常被要求每周有 3-4 天在客户现场办公,也就是“驻场”,这意味着要频繁出差。对于一家硅谷公司来说,这种工作模式在当时(甚至现在)都非常罕见。

这种模式值得深入探讨,但核心理念是:你必须深入了解某些“困难行业”(比如制造、医疗、情报、航空航天等)中的业务流程,然后基于这种深度理解去设计真正解决问题的软件。接着,PD 工程师会将 FDE 所构建的内容“产品化”,更广义上说,他们会开发出能够帮助 FDE 更高效、更快速开展工作的工具型软件。

Foundry 产品的很多早期形态,就是这样逐步构建起来的:FDE 去客户现场,需要手动完成大量繁杂低效的工作;PD 工程师随后开发出工具,将这些“苦工”自动化。

比如:需要从 SAP 或 AWS 导入数据?用 Magritte(一个数据导入工具)。需要可视化数据?用 Contour(一个点选式的数据可视化工具)。需要快速搭建一个 Web 应用?用 Workshop(一个类似 Retool 的网页应用搭建工具)。

最终,公司围绕“整合数据并使其真正发挥作用”这一宽泛主题,打造出一套非常强大的工具组合。

当时,把这些工具开放给客户使用被认为是一个非常激进的举措——它们其实还没准备好给外人用。但如今,这部分业务已经贡献了公司超过50%的收入,并被命名为 Foundry。从这个角度看,Palantir 实现了一个非常罕见的从“服务公司 → 产品公司”的转型。2016 年时,说它是一家硅谷的服务型公司,其实并不算错;但到了 2024 年,再这么说就完全不准确了。因为公司成功打造出了一套企业级数据平台——这正是早期服务经验转化而来的成果。这种转变也直接体现在毛利率上:2023 年,Palantir 的毛利率高达 80%,这是真正意义上的“软件公司毛利率”。对比一下埃森哲(Accenture),它的毛利率只有 32%。

经济学家 Tyler Cowen 有一句非常精彩的话:“真正稀缺的,是信息背后的语境与洞察(Context is that which is scarce)。”这可以说是 Palantir 模式的根本洞见所在。亲自去客户现场——创业教父 Steve Blank 称之为“走出办公室”(get out of the building)——意味着你能获得他们工作方式中难以言传的隐性知识,而不是企业软件通常所依赖的那种平铺直叙的“需求清单”模式。

Palantir 对此信念到了夸张的程度:时常会接到电话,被要求第二天一早就飞去一个完全陌生的地方。“先上飞机,再问问题”成了公司的文化偏好。这也导致公司长期内差旅开支失控——我们中很多人都成了 United 1K 之类的高级旅客——但也正是这种模式,带来了长达十年的密集学习循环,最终产生了丰厚回报。

我参与的第一个真正客户项目是法国的飞机制造商空中客车(Airbus)。我搬到图卢兹,在他们工厂里跟制造团队一起工作了一年,每周四天,帮助他们定制并部署我们的软件版本。

刚到图卢兹的第一个月,我周末都没法离开这座城市,因为法国空管人员每个周末都罢工。欢迎来到法国(笑)。不过说真的,法国是个好地方,而且空客的飞机确实令人惊叹。这是一家真正以工程为核心的公司。CEO 通常都是航空工程背景出身,而不是 MBA。不像……咳,总之你懂的。

当时空客 CEO 告诉我们,他最大的问题是 A350 机型的产能扩张。于是我们着手开发软件,直接应对这个挑战。我有时候会把它描述为:“造飞机的 Asana”。你要把各种分散的数据源——工单、缺件、质量问题(称为“non-conformities”,即不合规项)——整合在一个清晰的界面中,用户可以勾选任务、查看其他团队在做什么、零件在哪里、进度如何等等。同时,还能搜索(包括模糊/语义搜索)过往的质量问题及其解决方法。

这些功能在软件世界看似基础,但你知道企业软件通常有多糟糕——哪怕只是把这些“最佳实践”的用户界面部署到现实场景中,其影响力也是巨大的。最终,这套系统成功地推动了 A350 的产能提升,实现了 4 倍速增长,同时仍然保持了空客一贯的高质量标准。

这也导致我们开发的软件很难用一句话概括清楚——它不只是一个数据库,也不是个电子表格,而是一个从头到尾解决特定问题的系统,至于能不能推广、是否通用,完全无所谓。你的任务就是把问题解决掉,不用担心“过拟合”;而 PD 工程师的任务,则是把你写的东西进行抽象和产品化,以便未来能在别的客户那里推广使用。

FDE 写的代码以“能跑起来”为目标,讲得委婉一点,就是——会有技术债,也常常会采用临时性或“土法上马”的方案。PD 工程师则写的是那种可扩展性强、适用于多种场景、稳定性高的软件。

Palantir 的一个关键“秘密”是:真正创造持久的企业级价值,需要这两类工程能力同时存在。

FDE(也有人称 BD 工程师)通常具备非常强的“抗压能力”以及嵌入客户组织的社交和政治技巧,能赢得客户信任,同时还有极高的执行速度——你需要在非常短的时间内做出一个“有价值的雏形”,让客户意识到:“哦,这是真的有用的。”

这在当时非常占优势,因为大多数客户对软件外包团队的期待几乎可以说是“笑话级别”的低。他们习惯了 SAP 那种“实施时间按年计算”的瀑布式流程,而外包团队往往只是“安装工”和“培训讲师”。

所以当一群二十几岁的年轻人出现在客户现场,两周内就做出了一个能真正用起来的产品,客户自然会刮目相看。

这种“前线快速打样 + 后台系统抽象”的双螺旋模式,构成了 Palantir 强大产品引擎的基础。

客户团队通常很小(4-5人),运转高效、相对自治;同时这样的团队有很多,每个都在快速学习,而核心产品团队的任务就是把这些一线实践提炼出来,构建统一的主平台。

当我们被允许进入一个组织内部工作时,这种模式往往效果很好。障碍主要来自政治因素。每次看到政府又给德勤(Deloitte)一个价值1.1亿美元的合同去开发一个最终无法运行的网站,或者像 healthcare.gov(美国联邦医保网站)那样的灾难性失败,或者旧金山学区(SFUSD)花了4000万美元上线一个照样运行不了的薪资系统时,你看到的其实是:内部政治压倒了实质能力。

你可以再看看 SpaceX 和 NASA 的对比,性质也是一样的。

这个世界需要更多像 SpaceX 和 Palantir 这样的公司——它们靠执行力脱颖而出,靠实现目标取胜,而不是靠玩政治游戏、堆砌无用的点状方案来混淆成果。

(三)隐秘的价值

FDE(前线部署工程师)做的另一件核心工作叫做数据集成(data integration),这个词乍听之下无聊至极,能让人立刻昏昏欲睡。但这件事在当时(乃至现在)都是 Palantir 的核心所在,多年来被外界严重低估。

直到 AI 的兴起,大家才开始逐渐意识到:对于企业来说,拥有干净、结构化、易访问的数据,有多么重要。

用简单的话说,数据集成就是指:(a) 获取企业数据的访问权限,这通常需要和组织内的“数据拥有者”谈判;(b) 对数据进行清洗、转换,使其真正可用;(c) 将数据存放在一个所有人都能访问、使用的地方。

Palantir 主打平台 Foundry 中的大量底层基础软件,其实就是用来让这一流程变得更快、更易操作的工具链。

那为什么数据集成这么难?

一方面,是数据格式极为混乱、不适合计算机直接读取:PDF、实验记录本、Excel 表(天哪,真的有无数Excel文件)……格式五花八门。

但真正的阻碍,其实是组织内部的政治问题:

某个团队或部门控制着一个关键的数据源,而这个“看门人”角色就是他们存在的根本理由。他们之所以能在企业中维持地位,就是因为自己是这份数据的“唯一通道”,甚至还靠着提供一些分析报告来证明自己的不可替代性。

这种组织内斗常常是最大的阻力,有时还会带来令人哭笑不得的后果——比如一个客户花钱买了一个 8~ 12 周的试点项目,结果我们前 8~11 周都花在争取数据访问权限上,最后一周才匆忙赶出一个能演示的原型系统。

Palantir 早期意识到的另一个“秘诀”是:数据访问的争执有一部分确实是出于真实的数据安全顾虑,而这些问题是可以通过在数据集成层内置安全控制机制来缓解的——覆盖平台的各个层级。这包括基于角色的访问控制、行级策略、安全标记、审计追踪,以及其他许多数据安全功能,而这些功能,许多公司到现在还在努力赶上。

也正因为这些安全机制,Palantir 的系统往往使公司的数据更安全,而不是更不安全。

(四)关于公司文化的一些注解

整体来说,Palantir 的氛围更像是一个带有救世使命感的“理想主义小教派”,而不是一家传统的软件公司。

但非常重要的一点是,这家公司高度包容甚至鼓励批评——有人给我看过一封邮件,内容是一位入职不久的初级工程师,正在和一位公司董事激烈争论,而且整封邮件被抄送给了全公司(当时约一千人)。

作为一个“理性主义脑袋”的哲学专业出身者,这一点对我来说意义重大——我不是来加入一个盲目崇拜、不能质疑的组织的。

但如果这是一个由持怀疑态度、关心世界走向、愿意就“软件在世界中的意义”展开存在主义式辩论的人所组成的组织——那就很吸引我了。

我不确定现在是否还这样做,但当时新员工入职时,公司会送你一套书:《Impro》(《即兴表演》)、《The Looming Tower》(《通向“9·11”之路》,一本关于 9·11 的书)、《Interviewing Users》(《用户访谈》)、《Getting Things Done》(《搞定》),我还收到了一份早期PDF版的Ray Dalio(瑞·达利欧)的《原则》。

这套书定下了公司的基调。

《The Looming Tower》很容易理解——公司在某种程度上是为了回应 9/11 而创立的,而 Peter Thiel 认为,9/11 之后对公民自由的侵蚀是不可避免的,所以这本书提供了重要的历史背景。

但——为什么会送《Impro》呢?

要成为一名优秀的 FDE(前线部署工程师),你必须具备一种对社交语境极其敏锐的感知能力。你的真正任务,是与企业(或政府)高层建立合作关系并赢得他们的信任,而这通常意味着你必须会“玩政治”。

《Impro》在极客群体中之所以受欢迎,部分原因正是它把社交行为拆解得像机制一样清晰可分析。Palantir 的公司语言里充满了“Impro 式”的表达,比如“casting(角色设定)”就是其中一个例子。

作者 Keith Johnstone 在书中讨论过:同一个演员,只要改变一些肢体语言,就可以表现出“高地位”或“低地位”:说话时头部保持不动,是“高地位”;头左右晃动,是“低地位”;挺胸抬头、双手外露,是“高地位”;含胸缩肩、双手插兜,是“低地位”,诸如此类。

如果你不了解这些社交信号,你很难在客户环境中混得开。这意味着你更难打通客户的数据接口、推动他们使用你的软件,最终就意味着项目失败。

这也是为什么,许多前 FDE 后来都成了非常优秀的创业者。

(尽管 Google 员工比 Palantir 多了大约 50 倍,但每一届 Y Combinator(YC)创业营里,Palantir 出身的创始人往往比前 Googler 还多。)

优秀的创始人具备一种本能,能够读懂一个房间的气氛、群体动态和权力结构。

这点虽然不常被谈论,却极为关键:创办公司,其实是一连串谈判的过程——而你必须大多数时候能赢下来。招聘、销售、融资,这些说到底都是谈判,而想成为谈判高手,就必须深刻理解人性和行为。

这正是 Palantir 在 FDE 实践中所教授的能力,而在硅谷其他公司,很难学到这一套。

此外,FDE 还必须具备强大的理解能力。

你对客户越有效,往往就代表你越快掌握他们的语言和业务模式。

比如你在和医院合作,不能只说“我们帮你改善医疗系统”,你得迅速学会讨论病人通量、床位调度、容量管理这些专业术语;如果你接触的是药物研发、健康保险、医学信息系统、癌症免疫疗法等领域,每个行业都有一套专属语言。

那些做得好的人,通常都是能非常快速掌握行业语言的人。

在 Tyler Cowen 的《Talent》一书中,我最喜欢的一个观点是:最有才华的人往往会发展出一套属于自己的词汇和思想“梗”(memes),而这些语言符号构成了进入他们所建构的知识世界的入口。

Tyler 自己就是个典范。任何一个 Marginal Revolution(MR)博客的读者都能立刻说出十几个 “Tyler 式表达”——比如:“model this”(建个模型看看);“context is that which is scarce”(语境是最稀缺的资源);“solve for the equilibrium”(解出均衡解);“the great stagnation”(大停滞)……

你也能在其他人身上看到类似的能力:Thiel 是一个,Elon Musk 也是(比如 “多星球物种”、“守护意识之光” 等,都是他的思想梗)。Trump、Yudkowsky、gwern、SSC(Slate Star Codex 博主)、Paul Graham 这些人也都经常创造属于自己的语言系统。事实证明,这种语言创造力其实是一种“影响力”的有效衡量指标。

这个规律同样适用于公司。Palantir 就拥有一整套庞大的术语体系,其中有些甚至晦涩得让人摸不清头脑,以至于“Palantir 到底是干嘛的?”本身都成了网络上的一个梗。

“Ontology(本体论)” 是比较早的一个术语,后来又出现了更多,比如:impl(implementation,即现场项目)、artist’s colony(艺术家群落)、compounding(复利增长)、the 36 chambers(三十六道考验)、dots(数据点 / 洞察)、metabolizing pain(代谢痛苦)、gamma radiation(伽马辐射)…

这些术语,每一个都代表着一套浓缩的理念或实践逻辑。重点并不是解释这些词具体什么意思,而是:如果你在挑选想加入的公司,不妨留意那些拥有自己内部语言体系的组织——这种语言往往能帮你更深刻地思考问题,更快地融入文化,也更容易激发创造力。

提起 Palantir,大多数人第一反应是 Peter Thiel。但其实,很多独特的术语都是由早期员工发明的,尤其是现任公司总裁 Shyam Sankar。

尽管我在公司工作的那段时间,Peter 并未直接参与日常运营,但他对 Palantir 的文化有着深远影响。

我认为,公司里不给员工设定头衔这一点,大概就是来自 Peter Thiel 的理念。

我在 Palantir 工作时,几乎所有人都统一叫做 “Forward Deployed Engineer”(前线部署工程师),除此之外,大概就五六个“总监”(Director)和一个 CEO。偶尔也有人自己编个头衔(我认识一个人就自称是 “Head of Special Situations”,我觉得非常搞笑),但这些新头衔从来没有真正流行起来。

这种做法可以直接追溯到 Peter 的“吉拉尔式”信念:一旦你设立头衔,人们就会开始渴望它们,于是内部就会滋生嫉妒和政治斗争,最终破坏团队的凝聚力。与其如此,不如大家都用同一个头衔,把注意力集中在真正的目标上。

当然,也有很多人批评这种“扁平结构”的管理方式,比如那篇广为引用的《结构缺失的暴政》(The Tyranny of Structurelessness)就很有洞见。而且如今的初创公司似乎早已不流行这种模式了,往往一开始就设立 CEO、COO、副总裁、创始工程师等各种头衔。

但就我个人经历来看,Palantir 的这种方式确实运作得不错。有些人确实更有影响力,但这种影响力通常是建立在某项真正了不起的成果基础上的。更关键的是,没人有权限命令别人做什么。所以,即使某个人很有声望、觉得你的想法很蠢,你也完全可以无视他,继续去构建你认为正确的东西。

而且在公司文化中,这种“我坚持我自己干”反而是被推崇的。公司里就流传着这样的故事:某个工程师不顾总监的意见,坚持自己做了某个项目,结果这个项目后来成了公司的关键基础设施。这类故事常常被拿来作为学习榜样。

当然,这种方式的代价就是:公司常常显得缺乏清晰的战略方向,更像是一个培养皿(Petri dish),聚集了一群聪明人,各自建立自己的“领地”,往不同方向发散。但与此同时,它也极具创造力。Palantir 曾经孕育出很多非常新颖的 UI 概念和产品创意,很多现在才开始出现在别的公司,比如 Hex、Retool、Airflow 等工具的某些核心模块,最早都是在 Palantir 内部开发出来的。

现在 Palantir 正在把同样的创造力应用到 AI 领域——他们为大型企业部署大语言模型所构建的工具系统,也非常强大。

“不设头衔”的文化还带来了另一个现象:公司内部谁“当红”、谁“失势”变动非常快。因为大家的头衔都一样,所以你只能通过别的方式来判断某个人的影响力,比如:“这个人最近和某位总监走得很近”,“这个人正在主导一个看起来很重要的产品项目”,而不是因为他是“某某副总裁”。

这种机制导致公司内部呈现出一种“英雄—废柴”过山车式的循环:某人一段时间内可能风头无两,过几个月又神秘消失,什么项目都不负责了,而且你也永远搞不清到底发生了什么。

(五)“蝙蝠信号”(Bat-signals)

还有一个我认为源自于 Peter Thiel 的理念,是“人才蝙蝠信号”(talent bat-signals)——这点在我现在自己创办公司(目前还在“隐身模式”)之后才真正体会到:招到优秀的人才真的很难,你必须拥有一些差异化的“人才来源”。

如果你只是和 Facebook、Google 去抢同一批斯坦福计算机系毕业生,那你基本注定会输。所以你需要两件事:1. 一群特别想加入你这家公司的人,而不是随便找份硅谷好工作的;2. 一个能大规模接触到这类人的方式。

Palantir 在这方面就有不少“差异化的人才来源”,构成了它的“招聘 alpha”。

举个例子,在支持国防 / 情报工作还不那么流行的时候,Palantir 就吸引了一批这方面有志向的人。这种筛选机制自然更容易招到中西部或“红州”的聪明工程师,以及很多有能力的前军人、前 CIA / NSA 特工。这些人一方面想为美国效力,另一方面又对在硅谷公司工作的方式很感兴趣。

入职第一天,和我一起参加部门内部培训的还有一个看起来比我年长的人。我随口问他:“你来 Palantir 之前是做什么的?”他面无表情地看着我,说:“我在那个机构(the agency,这里指 CIA)干了 15 年。”

随后我见到了我的第一位直属领导——他是前俄亥俄州 SWAT 特警!同时也是一名退役军人。

有很多这样的人,其中不少非常有才华,而他们大多不会去谷歌。Palantir 是这类人才几乎唯一的“灯塔”,公司在支持军方、表达爱国情怀等方面也一直非常高调——尽管这些在当时非常不受欢迎。这就形成了一种高度有效、独特的“人才信号”。(现在也有了 Anduril,以及一批防务和制造类初创公司。)

第二点是,想加入 Palantir,你得有点“怪”。至少在最初的热潮过去之后是这样,尤其是在特朗普任期内,公司一度被视为“异类”。一方面是公司非常激进地宣传“使命驱动”的理念,在当时并不常见;另一方面,公司也明确表示员工工作时间长、薪资低于市场水平,而且出差频繁。与此同时,因为与政府合作,我们还曾被硅谷的招聘会赶出来。所有这些,都筛选出了特定类型的人才:那些能独立思考、不被负面新闻轻易左右的人。

(六)道德问题

道德问题是一个非常有趣的话题。Palantir 毫不掩饰地支持西方世界,这种立场我大体上是认同的——我认为,一个更偏向中共或俄罗斯的世界将会是一个糟糕的世界,而这正是当今摆在我们面前的选择。如果你生活在一个自由国家,批评它其实很容易;但如果你曾经历过其他体制,这种批评就不那么轻松了(我有过这类经历——童年时曾在一个压制性的国家生活过几年)。因此,即使有时候不完全认同军方的行为,我也完全不反对公司为军方提供支持。

但军方难道不会有做错的时候吗?当然会——比如我本人就反对伊拉克战争。这正好切中问题的核心:在 Palantir 工作并不是完全“道德正确”,因为我们有时会支持一些我并不认同目标的机构;但也并非完全“不道德”:政府其实也做了很多有益的事情,而通过提供不那么糟糕的软件来帮助他们更高效地完成这些工作,本身就是一件值得尊敬的事。

一种澄清道德问题的方式,是把公司的工作分成三类——这三类划分并不完美,但请先听我说完:

1.道德中立:指的是普通的商业合作,例如为 FedEx、CVS、金融公司、科技公司等提供服务。虽然有些人可能会对此有所保留,但总体来说,大多数人对此类工作不会感到道德困扰。

2.明确是好事:例如,与美国疾控中心(CDC)合作开展抗疫项目;与国家失踪与受虐儿童中心(NCMEC)合作打击儿童色情。这类工作多数人都会认为是有价值且正面的。

3.灰色地带:指那些涉及道德上棘手、复杂抉择的工作,例如医疗保险、移民执法、石油公司、军方、情报机构、警察与犯罪等领域的合作。

每个工程师都会面临一个选择:你可以去做类似 Google 搜索或 Facebook 新闻推送这类的工作,这些基本上是些边际上有益的事情,属于第一类;你也可以选择从事第二类的工作,比如加入 GiveDirectly、OpenPhilanthropy 之类的组织。

而对 Palantir 最常见的批评在于:“你不应该参与第三类事务,因为这可能涉及做出道德上有问题的决定。” 比如 2016 至 2020 年期间的移民执法,就让许多人感到不安。

但在我看来,完全忽视第三类事务、选择抽身不参与,本身也是一种逃避责任的表现。第三类的机构是必须存在的。美国是靠持枪的军人来保卫的;警察必须执法——而且根据我的经验,即使有些人对执法感到道德不适,一旦自己家被偷了也会立刻报警。石油公司必须提供能源,医保公司必须做出艰难的取舍。这些行业确实有不光彩的地方,但我们是否就该完全不参与,把一切都丢给他们自己去处理?

我认为是否要与第三类客户合作,并没有一个放之四海而皆准的答案,必须具体情况具体分析。Palantir 的态度可以概括为:“我们会和大多数第三类机构合作,除非它们明显是在作恶,并相信民主机制终将推动它们走向更好的方向。” 例如:

• 在移民执法方面,Palantir 在特朗普时期退出了与 ERO(执法与遣返行动)的合作,但继续与 HSI(国土安全调查局)合作;

• 公司与大多数第三类机构保持合作,因为它们总体上在为社会做有益的事情,尽管其中也存在问题行为;

虽然我不能披露具体细节,但 Palantir 的软件确实曾在多起恐怖袭击未遂中发挥了阻止作用,我认为仅凭这一点,就足以为这类合作辩护。

这种立场令很多人感到不安,正是因为它意味着你无法保证自己所做的始终是“百分百正确”的事。某种程度上,你得接受历史的不确定性,并且赌自己所参与的是正向多于负向的事;也赌在场比缺席要更好。对我来说,这样的理由足够充分,而其他人可能会选择离开。

当然,这种立场也有风险:它很容易沦为一种“为权力结构背书”的通用借口,说到底你只是助推了现有的系统。这就是为什么需要“具体问题具体分析”——没有通用答案,只能具体判断。就我个人而言,我在 Palantir 大部分时间从事的是医疗健康和生物相关的项目,对我的贡献我感到问心无愧。我相信那些阻止恐袭的人,也对自己的工作感到自豪;在疫情期间负责分发药品的人也是如此。

即使如今风向已变,大家对这类“复杂领域”的参与越来越趋之若鹜,但对技术人员来说,这些问题仍然值得思考。人工智能就是一个很好的例子——许多人对其部署可能带来的后果感到不安,比如用于黑客攻击、深度伪造泛滥、或引发失业等问题。但 AI 也确实带来了巨大的好处。

就像在 Palantir 一样,从事 AI 相关工作大概率不会是“完全正确”或“完全错误”的。完全回避它,或者幻想通过“暂停”来规避问题,并不是最佳方案。即使你不是在 OpenAI 或 Anthropic 工作,如果你具备从事 AI 相关工作的能力,那你可能也应该参与其中。确实有一些明确的方向:做评估、做对齐、增强社会系统的韧性。但我想强调的是,“灰色地带”同样值得介入:比如参与制定 AI 政策,将 AI 应用于医疗等领域。过程会很艰难,但值得深入其中。

我回顾当今 AI 领域最具影响力的那些人,他们几乎全都是“身处局中”的人——要么在 AI 实验室、要么在政府、要么在智库中。我宁愿成为他们中的一员,也不想当一个站在圈外指指点点的人。当然,这其中需要面对很多艰难决策,但至少你在场,当关键时刻发生时,你有机会作出影响——即使有朝一日你选择离开并发出警告。

(七)接下来去哪?

我仍然看好这家公司吗?是的。

本轮 AI 周期带来的最大生产力提升,将出现在 AI 真正开始为当今时代的大型企业和机构赋能之时——这些行业包括制造业、国防、物流、医疗等。而 Palantir 已经花了十年时间与这些企业深度合作。未来,AI 智能体将驱动许多核心的业务流程,而这些智能体将依赖对关键业务数据的读写权限。花十年时间去整合企业数据,正是将 AI 真正落地到企业应用的关键基础。这个机会巨大无比。

至于我本人,我正在执行期待已久的“宏伟计划”:下一步是创办一家新公司。是的,其中会涉及一些政府相关的内容。团队很棒,而且——我们正在招人。我们甚至偶尔还会讨论维特根斯坦。

作者:Nabeel S. Qureshi,2015-2023年任职于 Palantir,原文写于2024年10月,由四时研选翻译

三、Palantir估值该怎么看?从盈利模式、护城河到TAM全解析

晨星(Morningstar)预计,到2033年,Palantir所能覆盖的潜在市场规模(TAM)将达到1.4万亿美元。

基本情境假设是,Palantir将走出类似Salesforce在2010年代的发展轨迹。Salesforce通过标准化销售流程和整合数据,极大提升了销售效率;而Palantir有望以颠覆性方式革新企业的数据分析流程。

传统模式下数据被收集、分析、呈现后便被丢弃,Palantir则通过创建一种读写循环系统,使软件在与数据交互时不断学习和改进,从而为用户提供清晰的“行动方案”建议,极大提升决策效率,甚至部分替代传统的内部IT团队职能。

晨星指出,Palantir估值的驱动因素在于潜在市场规模预期以及实际渗透能力。尽管对TAM的预期变化可能带来股价大幅波动,但从当前发展阶段来看,公司依然处于有利位置,真正的爆发期或许还未到来。

经营战略

Palantir是一家以AI驱动决策优化为核心的软件公司,其关键能力在于:整合全球最复杂的数据集,并构建一个覆盖组织各层、能实时交互与演进的闭环系统。随着时间推移,该系统不断自我学习与演进,推动各行业实现高度自动化、机器学习驱动的业务流程。

其最大的技术优势在于“本体框架”(Ontology Framework)——该架构可帮助客户从海量数据中识别隐藏关联,支持高级决策。Ontology 原为哲学术语,研究“存在的本质与关系”,Palantir借此强调其系统对现实世界复杂性与关联性的高还原能力。正因如此,Palantir具有为任何西方国家企业、政府或军队解决任何问题的潜力。

公司目前拥有两大主要平台:Gotham(主要面向政府与国防客户)和Foundry(服务于商业客户)。Palantir最初专注于国家安全与军事情报,后逐步扩展至企业级解决方案。2023年推出AI平台AIP,作为大型语言模型的调度中枢,大幅降低非技术用户调用AI功能的门槛,推动AI在企业中的普及。

在销售策略方面,Palantir采用“训练营”式销售模式,快速识别客户痛点并部署定制解决方案,极大提高了客户转化效率。其AI平台也因此加速在各行业落地,预示着未来几年将迎来爆发式增长。

护城河

虽然AWS、Snowflake和ServiceNow等公司也有数据分析工具,但Palantir最大的不同在于:它不仅分析数据,更帮助客户将数据转化为可执行的解决方案。

其本体框架让Palantir得以发现隐藏在数据背后的关键关联,并构建一个完整的闭环交互系统。

简而言之,Palantir能采集全形态客户数据:从结构化数据(以行列存储的表格数据)到非结构化数据(如邮件、报告、IT系统日志或视频/图像等无固定格式的内容),从情报数据(卫星影像、部队调动、犯罪记录、威胁评估)到运营信息(供应链、需求、生产量或产出指标),乃至模拟信号数据(工厂或野外环境中的温度、压力、声响、振动等物理世界参数)。系统通过自动清洗数据、识别关联性,并部署机器学习算法,生成可直接交互和落地执行的业务建议。

与Palantir竞争的通常是企业内部IT部门,因为其核心业务同样涉及数据分析与信息看板构建。但传统的内置IT数据聚合架构往往导致零散拼凑的解决方案:操作笨拙、迭代困难,且扩展成本高昂。

Palantir本体框架的价值定位在于:不仅实现数据的组织与可视化,更能生成经过优先级排序的数据资产——这些数据可被快速理解并交互操作,最终实现现实世界的效率提升。无论是聚合传统数据湖、通过分析病患数据提升床位周转率,还是将全球的模拟信号数字化,该公司都在通过数据推动效率提升。这些切实可见的效能提升不断累积,最终转化为客户的转换成本壁垒。

Palantir的客户粘性极强,其净收入留存率(NRR)约为120%,高于Snowflake、DataDog和Splunk等同行。自AIP平台发布以来,其NRR更呈现逐季度加速攀升态势,这不仅印证了客户黏性,也反映了其产品渗透率在扩大。客户认可Palantir框架的价值,并持续加大投入,预期这一趋势将延续。

实际上,客户一旦使用Palantir系统,将很难放弃,因为该系统会持续学习和优化,一旦中断将导致效率显著下降。

此外,Palantir客户的平均支出水平极高,每位客户每季度平均花费超过100万美元,且已在数据导入、流程梳理、培训等方面形成沉没成本,进一步加深了客户锁定。

实际案例显示,Tampa综合医院与Palantir合作后,患者平均住院时长减少30%;在军事领域,Palantir系统曾助力发现本·拉登的位置并制定作战计划。当涉及生死攸关的复杂决策时,客户必须选择最强、最可靠的解决方案——这正是Palantir的核心价值。弃用该平台不仅意味着经济损失,更可能造成难以估量的人力代价。

客户增长势头同样令人瞩目。自2023年中触底以来,美国商业客户数量迅猛增长。这一增长得益于新推出的训练营试销售策略,通过高频交互培育潜在客户。签约后,Palantir工程师会深入了解客户数据,量身定制方案,进一步增强用户粘性。这种独特的获客与留存机制,能持续深化与终端用户的合作关系并促进增长。

值得关注的是,公司正通过拓展商业客户实现收入多元化。相比政府合同,商业客户的利润率通常更高。

总体而言,Palantir作为创新型AI公司,擅长从全球最复杂数据中提炼精准解决方案。其产品已深度嵌入各行业关键基础设施,极高的净收入留存率更印证了其护城河优势。

估值模型与增长逻辑

Palantir估值的核心逻辑在于其潜在市场规模的扩大与持续渗透能力。晨星预计,到2033年,TAM将达到1.4万亿美元,其中2028–2030年将迎来爆发式增长期,年复合增长率约40%。

乐观情形估计TAM超1.6万亿美元,若未来市场渗透率接近3%,对应估值约为280美元/股。

AI革命才刚刚开始,而Palantir未来可能会像当年的Salesforce一样,成为企业不可或缺的核心系统,只不过其角色从“销售操作平台”转向“决策支持系统”。

未来增长将主要来自商业客户的持续扩张,而现有客户留存率也将继续保持高位。

Palantir正处于毛利率持续改善的周期:自上市以来,Palantir的毛利率从2020年的68% 提高到2024年初的82%。早期毛利率偏低主要因大量股权激励摊销导致。此后,随着营收增速超过运营支出,毛利率持续改善。预计未来10年毛利率将再提升400个基点,主要由于高毛利商业客户占比上升。

不过,在AI计算资源需求不断增长的背景下,云成本上行压力仍在,因此我们对毛利率进一步大幅提升持谨慎态度。

在支出方面,Palantir过去在研发和销售上的投入很大,2023年这两项合计占收入的52%。但营收增长正在逐步超越开支,盈利能力持续增强。训练营式销售策略的推行,不仅提升了客户转化效率,也有效控制了获客成本,进一步提升盈利预期。

风险与不确定性

Palantir的最大不确定性在于:其潜在市场规模(TAM)与实际渗透率仍难以精准预估。

其本体框架适用于众多行业,理论上覆盖面广泛,也因此带来了高度增长预期。但这也意味着,任何关于TAM的预期下调,都会带来估值层面的显著波动。

尽管目前尚无公司能在本体框架或AI决策系统方面可与Palantir匹敌,但未来科技巨头(如Google)开发出类似 AI 决策软件的可能性依然存在。一旦发生,将面临激烈竞争与定价压力。

值得注意的是,Palantir 拥有领先市场 10~20 年的技术积累,其基于机器学习的 AI 能力构成了显著壁垒。新进入者若想超越,需要在研发上投入巨额资金,门槛极高。

此外,Palantir处理的多为敏感信息,数据泄露可能引发严重的ESG风险。好在公司目前采用了行业领先的加密技术(Cipher服务),至今未发生重大数据泄露事件。

结语

Palantir是一家真正以AI为核心,具备平台化能力与战略价值的公司。凭借其对复杂数据的深度整合、极强的客户粘性、领先的本体框架与AI编排系统,Palantir有望成为未来十年最具代表性的AI企业之一。

当AI革命加速推进,Palantir或许就是那个“看得远、站得稳、跑得快”的“长坡厚雪型公司”。

资料来源:晨星报告

Palantir的本体论:在数据中寻找意义

2025年07月30日 17:04

一个高效的数据生态系统,必须融入“本体论”(Ontology)的理念,才能实现可扩展性与可持续性。

引言

只要你花一点时间研究 Palantir 及其所构建的软件平台,就一定会遇到一个颇为特别的词:本体论(Ontology)。Palantir 用它的频率之高,甚至可能让人忘了它其实源自一个晦涩的希腊哲学概念。Palantir 用“本体论”一词来描述其所开发的一项关键技术,它使我们能够应对全球组织所面临的各种复杂数据挑战。

Palantir 得出的结论是:一个高效运行、具备扩展能力的数据生态系统,必须包含本体论的理念。这篇文章进一步解释“本体论”在 Palantir 的含义、实际应用方式,以及它为何如此重要。

什么是“本体论”(Ontology)?

数据生态系统的核心,在于它如何处理系统中的数据。虽然人们关于数据的问题通常围绕“数据从哪里来?要去往哪里?到达目的地后做什么?谁可以访问,如何访问?”这些“流动性”层面,但实际上,有一个更为关键(却常被忽视)的问题是:数据的意义是什么?

系统中所有类型的数据 —— 原始数据、处理后的数据、运营数据,乃至计算模型生成的任何数据输出 —— 都与回答这个问题息息相关。值得注意的是,数据本身并不天然具备意义;相反,意义是由使用数据生态系统的用户“附加”到数据上的。这听起来像是哲学问题,但实际上,它是任何一个高效数据系统都必须严肃对待的“实践问题”。

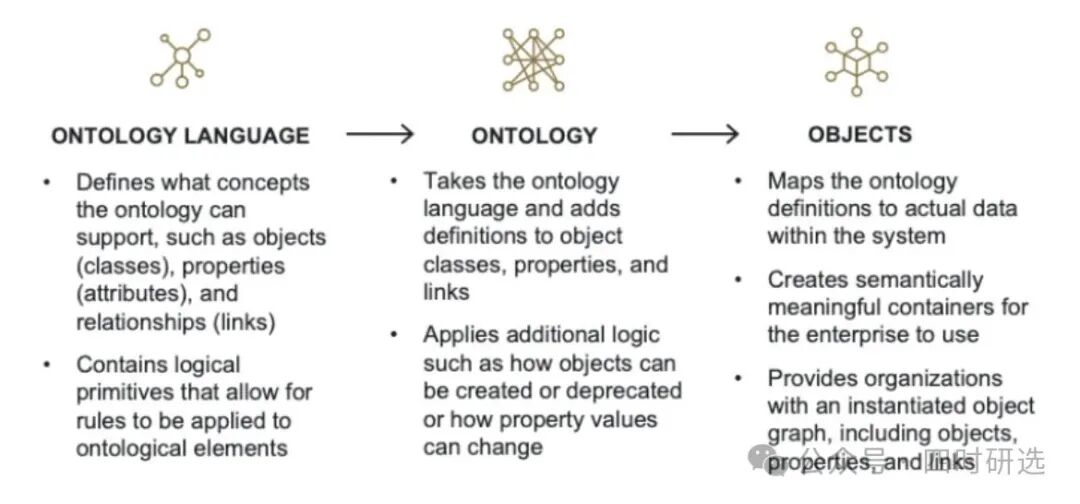

本体论,指的是将数据系统性地映射到有意义的语义概念上的过程。 一个有效的本体框架不嵌入数据本身,而是作为一种外部结构,支撑数据集成、应用构建、用户协作及其他各种功能。这种本体论的前提是:数据是“中性的”。虽然数据的结构会影响本体的设计方式,但本体本身应能在不依赖具体数据存在的情况下独立运行。要解释为什么会这样,我们需要进一步理解“本体论”究竟做了什么。

本体论的作用是提供一张“地图”,把数据与意义连接起来 —— 它定义了“什么是有意义的”。 这些“有意义的东西”,就是组织里的名词、动词和形容词。

举个例子:一家银行可能最关心的是一些关键对象或对象类别,比如账户(Accounts)、交易(Transactions)和金融产品(Financial Products)。在本体中,每一个这样的对象类别都需要有相应的定义,同时它们之间也会通过各种“已定义的关系”连接成一个语义网络。每个对象类别定义中,还会包括一系列属性,用来描述这个类别。当一个实际的账户、交易或金融产品以数据的形式出现时,它就会被映射到某一个“对象类别”中,成为一个具体的“实例对象”(instantiated object)。

这些“实例对象”可以被创建或删除,可以彼此连接或断开,它们的属性也可以发生变化。数据科学家的任务,就是在本体框架中建立这些对象类别的定义,以便生成可用于业务系统和操作流程的“实例化对象”。

下图进一步解释了这些抽象概念:

为了真正实现这种三层抽象结构,本体论不能只是一个“概念”,它必须作为一个服务框架存在,能够把这些概念“运行化”,即:服务于数据流与应用的实际工作流程。

为什么“本体论”至关重要?

本体论为数据生态系统中的所有参与者建立了一套共同的语言。 通过这种方式,它统一了各类异构数据源与系统,促成了协同合作和依赖型工作流的构建。本体论对语义进行标准化,并定义了一系列“有意义的类别”,供用户在实现个人或组织目标时加以利用。对象类别(例如:人员、设施、账户、交易、产品、物料、供应商等)不再只是电子表格中的一行行数据,而是任务本身的“语言”。

当相关数据被映射到抽象的“对象类别”中时,数据操作系统的用户就能够自然地理解这些底层对象的意义与作用。这使得应用程序和工作流可以以“面向本体”的方式开发,所需代码量和定制开发的工作大大减少。应用程序因此不再只是处理数据的工具,而是成为一种交互式的界面,使用户能够主动推动业务目标的实现。

从这个角度看,本体论就像连接“数据”与“应用”的组织性纽带。在一个有效的本体体系下,数据集成的工作就变成了:把原始数据映射到既有本体上;而应用开发的工作就变成了:构建用户与本体对象交互的方式。此外,为了在不同应用间实现一致性,一些标准化的业务逻辑也可以直接嵌入本体之中,例如但不限于:安全权限设置、对象聚合与筛选、对象变换、与外部系统的 Webhook 联动,以及各种写回操作。

本体论的引入,可以有效避免“数据集与应用之间的碎片化映射”问题,释放数据科学家与应用开发者的生产力,让他们专注于更具实效性的问题,同时也帮助减少对数据管道与应用程序的运维管理负担。

高效“本体服务”的关键要求

1. 本体服务必须实现数据管道与应用程序的解耦。

将数据层与应用层分离,是本体服务的一个核心特征。这种解耦有助于降低每一层的管理复杂度,同时引入标准化的业务逻辑。新增的数据只需映射到一个统一的地方(即本体),而新的应用程序则可以直接利用已有的对象逻辑进行构建,避免重复开发。

2. 本体服务必须提供一个“动态元数据服务”,允许用户创建、定义、修改和废弃本体元素。

所谓“动态元数据服务”(又称“本体语言”Ontology Language),就是定义对象、属性及其关系的地方,并将这些元素关联起来,构建出完整的对象图(Object Graph)。一个有效的本体定义应当具有动态性,能够支持引入新的对象、属性或关系类型,并对现有定义进行修改。对象相关的业务逻辑也应具备动态能力,以便各类应用更容易复用本体中集中定义的标准化协议。

3. 本体服务必须提供“对象集服务”,用于定义如何将对象类别组织成集合,包括聚合、筛选和搜索等能力。

对象不仅是数据的容器,更是语义上的有意义实体。因此,本体服务需要提供机制,使这些语义特征可以被程序化利用。比如,对象集服务能够定义某类对象如何被逻辑性地聚合、筛选或搜索。如果某一类对象可以通过特定的属性或关系来分组,该服务就负责定义这类聚合逻辑。

4. 本体服务必须提供“对象函数服务”,允许对对象类别定义可调用的函数,包括任意逻辑(如机器学习模型等)。

尽管“对象”本身是非常有用的抽象形式,但本体真正的强大之处在于:可以将逻辑嵌入到对象中。如果某段逻辑可以针对一个对象或一组对象运行,就应以“函数”的形式定义它。这个函数可以是简单的,比如计算对象属性的平均值;也可以非常复杂,比如在对象上运行机器学习模型等高级任务。这些函数可以被各类应用调用,并且在多个应用之间保持逻辑的一致性和可复用性。

这一架构的本质,是将“语义”和“逻辑”抽象为统一的结构层,使数据生态具备高度可扩展性、可组合性与协同性。

5. 本体服务必须提供“对象操作服务”,定义对象类成员如何发生变更。

一旦对象被定义为某个“对象类别”的实例,它们在数据生态系统中会经历一系列变化。“对象操作服务”负责规定对象如何发生变化,包括不同类型的变更应遵循的规则与约束。无论是简单地切换某个属性值,还是将多个对象互相关联,这些操作都可以被标准化定义,并在整个企业范围内复用。

6. 本体服务必须具备高性能的对象存储层,以支持实时处理,包括对时间敏感或流式属性的支持。

与大多数数据存储解决方案类似,本体的存储服务也需要围绕特定数据结构进行优化。本体服务应提供一个专门设计的存储层,能够支撑本体架构及其各类子服务的使用,从而为用户提供丰富而流畅的交互体验。特别是那些具有时效性、需要实时响应的对象数据,也应能得到有效支持。

7. 本体服务必须提供“Webhook 服务”,允许将对象数据导出至外部系统,或写回底层数据存储。

尽管本体服务对现代数据生态系统至关重要,但在许多企业中,仍存在无法完全兼容本体架构的遗留系统或单点解决方案。为了实现与这些系统的互通,本体服务必须暴露 Webhook 接口,使对象数据能够重新映射到这些“非本体感知系统”中。即便数据在应用层被更改,也可以继续被这些系统利用。同时,这类服务也支持将应用层产生的数据写回到数据层,确保数据表示与本体表示始终保持一致性。

8. 本体服务必须能与企业安全架构对接,包括对底层数据源的访问授权控制。

在本体架构中实施安全控制的能力,对企业而言具有重大影响。对象及其属性可以根据其所依赖的数据源进行权限控制,同时也可对本体类型和对象上可调用的服务实施安全管理。最关键的是,本体服务将安全策略嵌入其自身逻辑中,这意味着应用开发人员无需单独处理这些安全需求,从而实现更高层级的安全性与标准化。

这部分强调了构建一个企业级、可运行的本体服务体系所必须具备的底层能力:不仅仅是“定义语义”,还必须提供一整套结构化、服务化、安全可控、可与外部集成的技术框架,从而真正支撑数据生态系统的智能化与规模化。

结语

本体论是一项关键使能技术,它让数据得以被驾驭,从而助力实现更优的结果、更明智的决策和更高效的运营 —— 同时避免“规模不经济”的陷阱。

我们在上文中阐述了构建一个高效数据生态系统所需的本体服务要求。推动这项能力落地的动因显而易见,且多种多样;但其中最重要的一点是:本体论的存在,使得数据生态系统可以随着时间不断发展演进,持续释放复利价值,而不是在复杂性中日益失控。

本文来自 Palantir Blog,原标题为 Ontology: Finding meaning in data

www.smartcity.team