篇一:城市更新,钱从哪儿来?

文|尹稚《中国经济周刊》(2025年06月30日 第 04版)

2025年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》,这是党中央和国务院对城市更新工作作出的全面部署。就大家比较关注的两个问题,谈谈我的看法。

新型城镇化“下半场”的主战场变了

中国城镇化的“上半场”实现了数亿人口从乡到城的转移,催生了大量新城新区的建设,其规模之大、速度之快在人类历史和城乡建设史上可称之最。

在这个过程中,中国的人口分布和社会形态完成了从“乡土中国”到“城市中国”的转型,城镇化率从1958年时不足18%上升到2024年的67%。这是巨大的成就,也是未来走向共同富裕的“城乡中国”的坚实基础。

随着中国人口总量的增速和城镇化率的增速相继迈过拐点,我国城镇化率从快速增长向稳定发展转变。

考虑到生产、生活、生态的平衡,以及城乡共同繁荣和粮食安全、国土安全的需要,城镇化率在2035年基本实现现代化时达到75%左右较为现实,此后将进入一个稳定的“平台期”。

这样一来,以当前的城乡人口基数看,从乡到城的人口转移净新增量也就还剩1亿左右,而生活在已城镇化建成环境中的人口会稳定在10亿左右。

这组数字说明,城镇化下半场新城新区的建设规模,最大也就是上半场的1/7。与此同时,城市更新行动所惠及的人口基本盘是这个量的10倍。

所以,新型城镇化高质量发展的主战场变了。

城市更新行动是与城镇化进程永续相伴的。伴随着时代进步和人类对美好生活追求,新的需求与存量环境之间不匹配所产生的“城市问题”会不断地暴露出来,所以“城市不死,更新永续”。

在中国的实践中,2019年12月中央经济工作会议首次强调的“城市更新”,已成为解决城市发展难题的长期指导理念,与中国城市走向现代化和城市人走向现代化的过程一直相伴。

“有为政府、有效市场、全民参与”的多元主体“共同缔造”是城市更新的时代特征,也是新型城镇化高质量发展的必然进程。

在这个进程中,“有为政府”的重要任务是明确实现发展诉求,把控全局观和长远观坚守下的战略级留白,建立多方获益的规则,尤其应实现产权、利益的认定和交易规则的建立,并立足公共利益,实现经济、社会、环境效益的均衡。

“有效市场”的内涵可以理解为以质量求增量、谋发展,实现存量资产增值、社会财富放大,重组生产要素和商品服务流动,提升资源利用效率,也包括承担社会责任、扶贫济困、救助弱势群体。

“全民参与”则表现为以实现人的全面发展为目标,完成理念、组织、行为的提升,建构新的以自觉、自愿、自适应为特征的参与公共事务治理的社会生态。

总之,改变当下城市更新中多为政府主导的局面,通过“共同缔造”理念做深做实,促进多元合作,激发城市更新行动中人民群众的创新活力和市场动能是十分必要的,这也是新型城镇化“下半场”推动新旧动能转换,转变城市发展模式的核心所在。

而且,城市更新不仅仅是城市发展模式的变革,也是城市治理方式的变革,存在不少制度创新的机会。“无体检不更新”这个口号的提出,就是让我们在侧重“补短板”的角度去发现“城市问题”,同时也要从“谋发展”的角度发掘新的社会需求,所以城市更新行动的问题导向和需求导向是并重的。

更新项目本身的千差万别也凸显出规范更新流程、稳定中长期市场预期的重要性。更新工作涉及领域多,则促使我们思考如何打通环节堵点,实现诸如土地政策、建设规制和财政金融政策的跨部门协同。

在“无人区”的白纸上进行新区新城建设的传统规划工作,变成了在“有人区”干活,这就需要明晰物业权利、人的权利和义务,在规划中充分发挥他们的作用。

给予社会资本参与城市更新的合法地位,畅通参与路径也是亟待突破的制度创新环节。“运营前置”不是简单的流程调整,而是成果利益分配机制的调整、资源调配及测算方式的变革,由此也催生了对新型金融工具创新的“呼唤”。这一系列的制度创新,显然需要更广泛的部门协作和更有力的协同引领才能实现。

所以,城市更新是新型城镇化“下半场”中一项十分重要的行动,也是推进中国式现代化的工作重心之一。城市及其区域的发展能力和品质提升,也将是从“城市中国”走向共同富裕的“城乡中国”的重要抓手。

城市的人口基数、内需市场大,创新动力强,支撑人类自身发展和代际提升、能改善国民素质的高质量的公共服务体系优势强。通过城市更新将中国的现代化进程与“城市中国”的时代特征绑定,并为未来“城乡中国”的共同繁荣在理论上和实践上做充分的准备,无疑是有巨大价值和美好前景的。

健全多元化投融资方式

城镇化上半场建立的国有土地有偿使用制度为新城新区建设提供了可靠的资金支持。下半场中,在有限的新城新区的建设中,这种模式仍可持续。新的问题是,面对大量已建成环境,即“存量土地”,改造提质的钱从哪里来,这需要更多元化的渠道去解决。

《关于持续推进城市更新行动的意见》提出的八项任务大体上是功能性分类的阐述逻辑。谈到城市更新的钱从哪儿来时,还有其他分类逻辑——一种是按商品、半公共品、公共品分类,另一种是与盈利、微利、非盈利相对应,通过差异化的施策去找钱,抑或设计形成新的金融工具。

例如,支撑性基础设施、基本公共服务、生态性基础设施大部分具有鲜明的公共品和非营利特征,其本身是不赚钱的。加大中央预算内投资、加大地方政府财政投入是其主要来源,新的超长期国债这种金融工具的设计也是有力支撑。

而所有可以在市场上实现“优质优价”的项目则具备明显的商品属性,在明确其商业可持续前提下,完全可以走市场化的投融资模式,租售并举,获得可持续的社会资本投资。

为了获得运营收益,解决投资回报周期长的问题,可以利用中长期专项债券、不动产投资信托基金(Reits)、资产证券化产品等新的金融工具,以达成更好的风险可控。半公共品则体现在政府财政投入与社会资本投入的结合,以及金融工具的混合使用。

具体来讲,为了实现城市更新项目的可持续运营,经过多年实践,我逐步形成了以下认识:

一是国有资产处置问题。依据成功实践经验,在城市更新中,将轻资产与重资产进行分离是最主要的出路,套用传统“投入—产出”的模型是行不通的。

二是民营资本进入城市更新,要谨慎无兑价(即没有相应的交换价值或补偿)进入城市更新领域。重资产的产权纯粹性非常关键。

三是关于政府对城市更新投资的引导。要关注资产管理公司的投资行为,大型国有资管平台在城市更新中机会更好一些。同时,可以考虑打破当前的一些壁垒,引入保险资金。城市更新需要“耐心资本”,追求稳定现金流和稳定回报的险资,可能是较为匹配的资本类型。

更加注重运营也是解决资金来源的重要渠道。在规划中,应当将运营作为设计之外的第二个核心,在传统设计环节中嵌入资产甄别、运营策划等内容。

例如,运营团队不仅仅要确定更新的整体思路、立意、实施路径,还要对空间开闭、动线、调性(三者均为建筑与室内设计的专业用语)的设计形成合理的指导性意见,同时也应参与对项目价值的评估和更大范围的规划研究。这些都可以作为实施规划的基本前提。

总的来说,应当以运营思维寻找和确定项目的社群与消费,配套相应的业态资源,并综合业态类型进行空间规划和建筑设计,最终形成运营牵头、设计配合、规划兜底的中微观“新规划”路径实践。

(本文作者系清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长、清华同衡规划设计研究院创始人)

来源:《中国经济周刊》(2025年06月30日 第 04版)

篇二:杜绝“大拆大建”,再提城市更新:钱从哪来?

中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于持续推进城市更新行动的意见》(以下简称为“意见”),明确将大力实施城市更新,打造宜居、韧性、智慧城市。

这份城市更新行动的“时间表”和“路线图”,不仅提出八项主要任务,更明确了到2030年的城市更新行动的主要目标,无疑为下一步城市更新工作按下“加速键”。

自2019年底中央经济工作会议首次提出“城市更新”以来,老旧小区加装电梯、燃气改造管道、口袋公园建设等在多地铺开。此次中央对于城市更新的部署,与以往有何区别?

“此次对于城市更新行动的部署,最大的看点就是不再将城市更新作为增长、投资、推动楼市发展的工具,而是上升到转变城市开发建设方式,满足居民美好生活诉求。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉告诉时代周报记者。

值得关注的是,杜绝“大拆大建”、力戒形式主义等内容在意见中被多次强调。当前经济形势下,城市更新对于稳增长、扩内需的重要作用也进一步显现。住建部数据显示,2024年我国共实施城市更新项目6万余个,完成投资约2.9万亿元。因此市场普遍预计,新一轮城市更新也将撬动万亿级投资,未来可以期待的增量政策或是政策性金融工具。

“安全”放在首位

住房和城乡建设部部长倪虹在今年初表示,从2019年以来,已累计开工改造城镇老旧小区28万个,惠及1.2亿居民,加装电梯超过13万部。

老旧小区改造是上一轮城市更新的重点,而此次行动方案列举了八项主要任务。

放在首位的是“加强既有建筑改造利用”。意见指出,要稳妥推进危险住房改造,加快拆除改造D级危险住房,通过加固、改建、重建等多种方式,积极稳妥实施国有土地上C级危险住房和国有企事业单位非成套住房改造。

根据《危房房屋鉴定标准》,D级危房是指承重结构已不能满足安全使用要求,房屋整体处于危险状态;C级危房则是部分承重结构不能满足安全使用要求。事实上,在2008年大规模启动的棚改中,已经拆除改造了大部分危房。

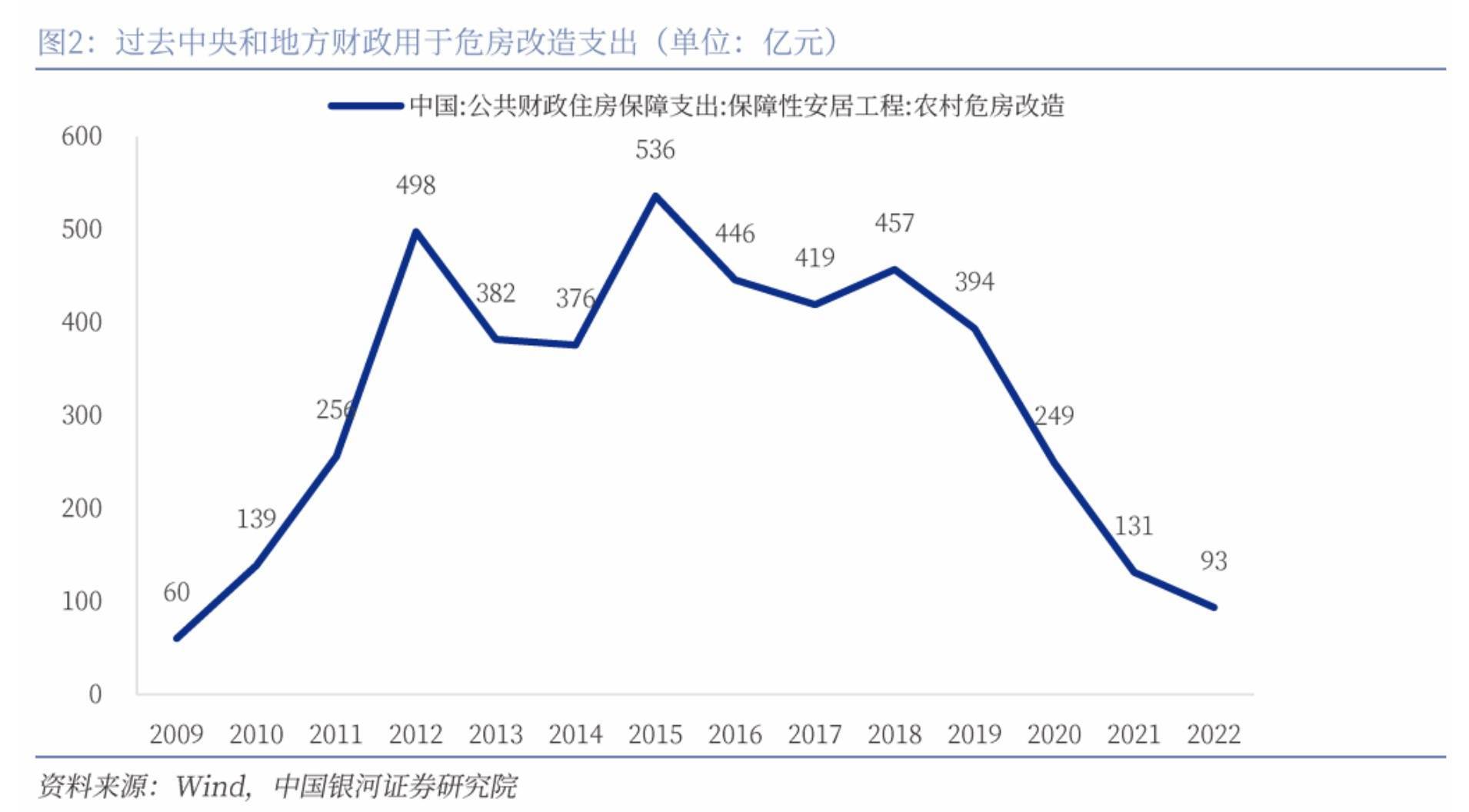

据银河宏观研报,危房改造支出规模较大时主要集中在2015-2019年棚改期间,最高合计支出536亿元/每年,此后开始逐步降低,在上一轮棚改后实际待拆D级危房数量较少,目前每年投资规模或在500亿元以下。

过去中央和地方财政用于危房改造的金额(图源:银河证券研究院)

“安全”在整份文件中着墨最多。意见称将更新改造小区燃气等老化管线管道,整治楼栋内人行走道、排风烟道、通风井道等,全力消除安全隐患;全面排查城市基础设施风险隐患,加快排水防涝设施建设改造,加强公共消防设施建设等;加快修复受损山体和采煤沉陷区,消除安全隐患。

“这两年的城市更新,相比以前一个很重要的内容,就是城市运行中遇到了一些风险挑战,比如说城市的韧性还不足,包括这几年的城市安全问题,如燃气管道问题等。”上海易居房地产研究院副院长严跃进告诉时代周报记者,因此此次城市更新行动意见中关于安全发展提得比较多。

除了安全方面的考量,民生也是关注的重点。意见提到,加快实施群众改造意愿强烈、城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的城中村改造项目。并且完善社区基本公共服务设施、推进适老化、适儿化改造等。

2024年,城中村改造扩围至300多个城市,实施城中村改造项目1790个。年初,住建部表示,今年计划在新增100万套城中村改造和危旧房改造的基础上继续扩大改造规模。

但这并不意味着“大拆大建”将再次启动,意见中也多次强调“不搞大拆大建”“老城不能再拆”等。李宇嘉认为,这意味着转变城市建设开发建设方式,告别大拆大建,转向微改造为主,即从资源投入的增量建设,转到存量资源盘活、功能改变、补短板等存量利用。

钱从哪里来?

从“大拆大建”到“微治理”,从“大水漫灌”到高质量供给,城市更新的做法演变背后,其实是价值观的变化。

清华大学建筑学院教授张杰认为,现在国家提城市更新,其实是个非常好的机会,融合保护和发展,通过这个过程来解决过去积累的老城、老区的问题。

另一方面,在当前推动城市更新,也与扩内需、惠民生的大背景相关。

2024年我国城市更新完成投资约2.9万亿元。与之对比的,是全国房地产开发投资10.03亿元。今年以来,房地产市场仍在止跌回稳的过程中,一季度房地产开发投资额同比下降9.9%,地产投资领域亟待城市更新填补空缺。

(图源:时代周报 王晨婷/摄)

钱从哪来?在此次的意见中,也明确了城市更新建设资金来源。

意见称,将加大中央预算内投资等支持力度,通过超长期特别国债对符合条件的项目给予支持。地方政府要加大财政投入,在债务风险可控前提下,通过发行地方政府专项债券对符合条件的城市更新项目予以支持。

今年以来,地方发行的专项债中已有部分资金投向城镇老旧小区改造和棚户区改造。根据企业预警通数据,今年截至目前地方债投向棚户区改造的金额已经达到18824.19亿元,接近2024年全年总额。

近年地方债投向棚户区改造的金额(图源:企业预警通)

4月,财政部和住建部联合发布《关于开展2025年度中央财政支持实施城市更新行动的通知》,其中提到,中央财政资金主要支持城市更新的样板项目建设和机制建设2个方向,包括城市供排水、燃气、供热等城市地下管网更新改造等。定额标准为东部、中部、西部地区每个城市补助总额分别不超过8亿元、10亿元、12亿元。

(编者注:2025年6月4日,财政部经济建设司和住建部城市建设司发布《2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选结果公示》,明确中央财政今年将支持20个城市实施城市更新行动。根据公示,北京、天津、唐山、包头、大连、哈尔滨、苏州、温州、芜湖、厦门、济南、郑州、宜昌、长沙、广州、海口、宜宾、兰州、西宁和乌鲁木齐等20个城市入围。

其中,东部地区每个城市补助总额不超过8亿元,中部地区每个城市补助总额不超过10亿元,西部地区每个城市补助总额不超过12亿元,直辖市每个城市补助总额不超过12亿元。)

如北京通州区计划于5月全面启动住宅老旧电梯更新,并按每台15万元标准给予支持。经梳理,全区达到使用年限、依法依规建设的住宅老旧电梯共1622台,预计总投资2.7亿元。其中1022台申报符合超长期特别国债支持,预计能获得1.533亿元支持,覆盖过半更新成本。

此外,意见也提到将完善市场化投融资模式,吸引社会资本参与城市更新,推动符合条件的项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)、资产证券化产品、公司信用类债券等。

银河证券首席宏观分析师张迪告诉时代周报记者,下一步,可以期待的增量政策或是政策性金融工具,例如通过PSL(抵押补充贷款)向政策性银行提供资金用于扩围基础设施基金,用作项目资本金。从信用传导路径来看,往往是财政、政策性金融、商业金融逐步扩围。因此,在当前存量政策基础上,如后续看到新增政策性工具出台及商业银行大规模参与,则投资规模预期相应提升。

来源:时代周报